事例解説の3回目です。今回からファミリ作成の解説に入ります。

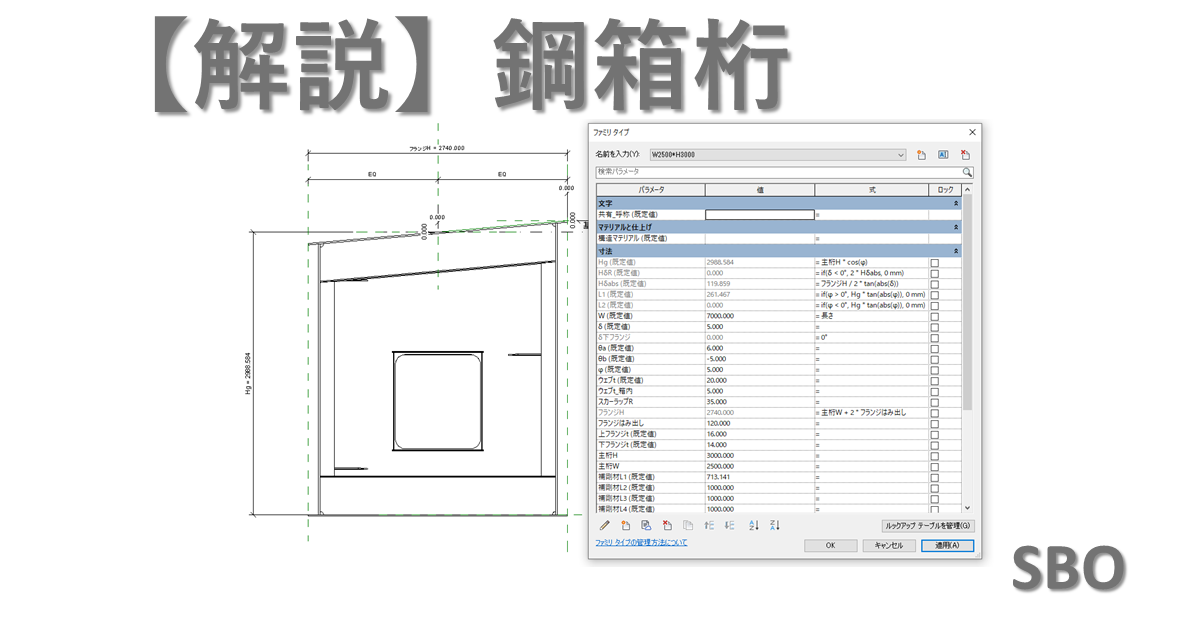

まずは、主桁ファミリを作ります。今回は、主桁ファミリを構成する部材の一つであるフランジファミリの解説です。

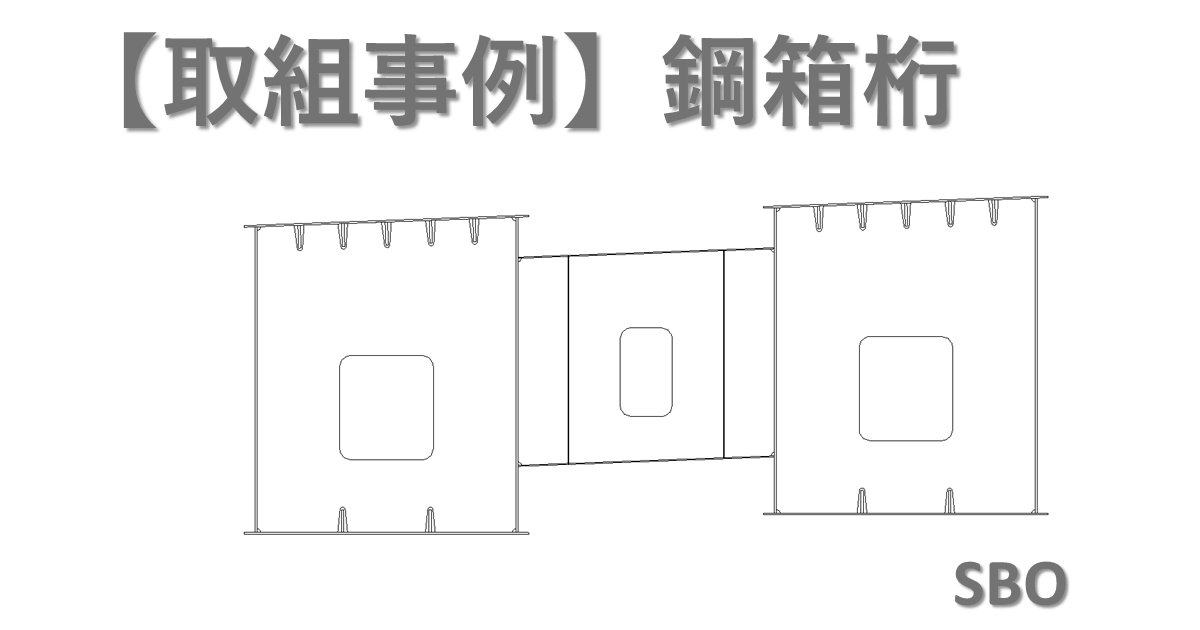

鋼箱桁自動作成の取り組みはこちらをご覧ください

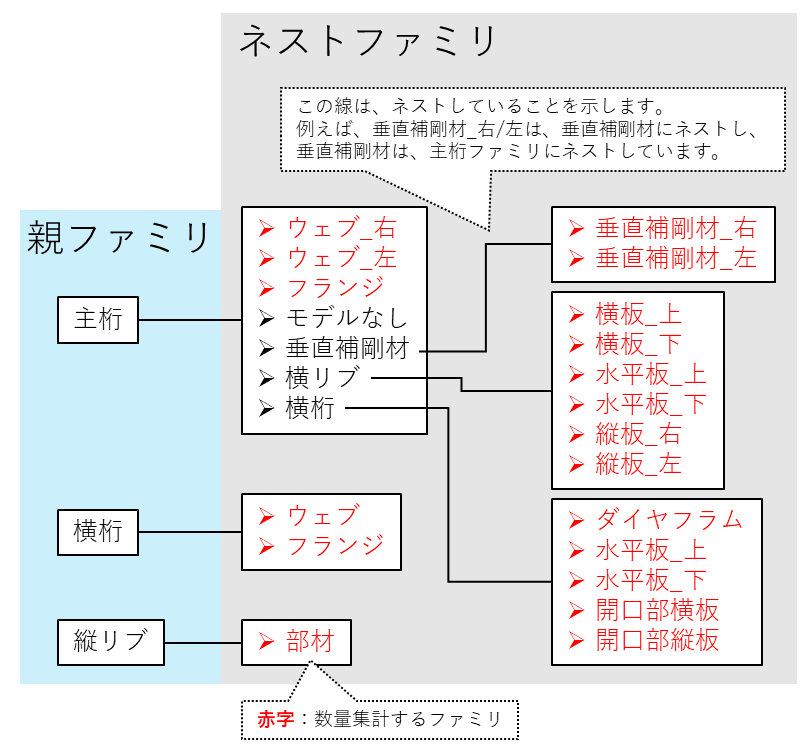

主桁ファミリの構成(おさらい)

主桁ファミリは、ウェブ・フランジ・補剛材等のファミリから構成されています。なお、主桁用フランジファミリは、数量集計の対象です。

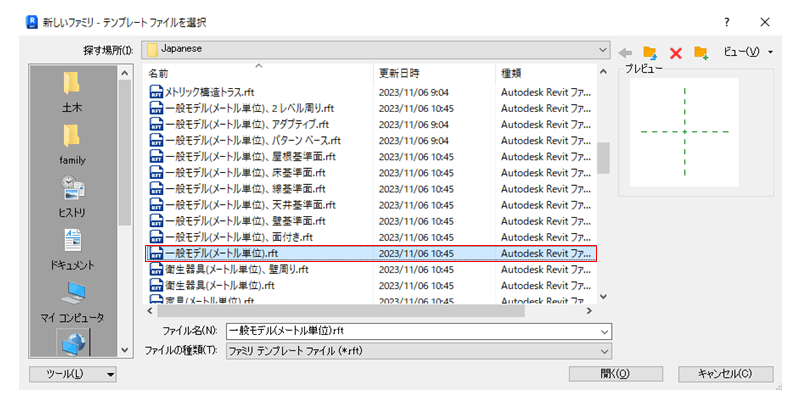

使用するファミリテンプレートはこちらです。主桁は構造フレーム-梁とブレース、フランジは一般モデルで作成します。

事前準備(共有パラメータとマテリアル)

ファミリ作成の最初なので、ファミリ全体に関わる準備作業もここで紹介します。

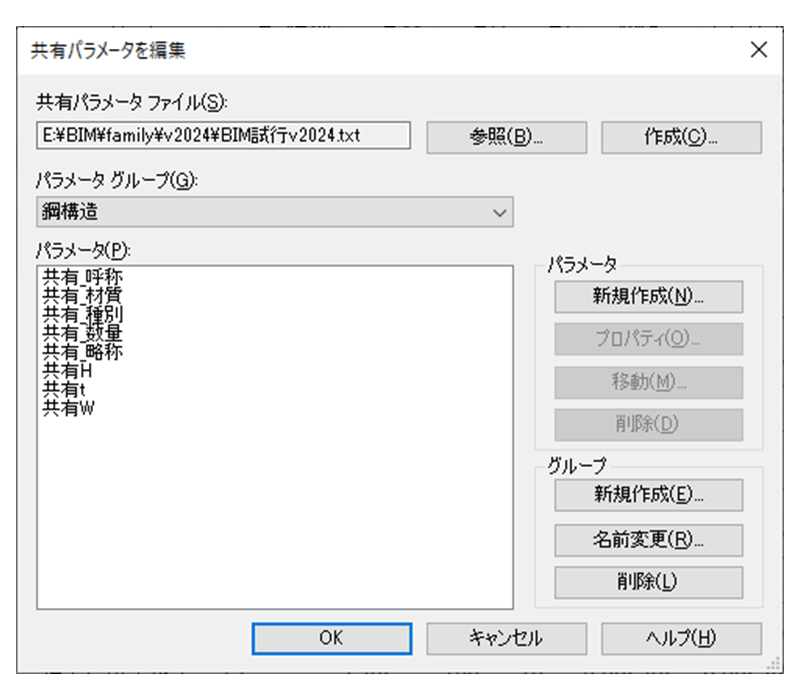

共有パラメータ

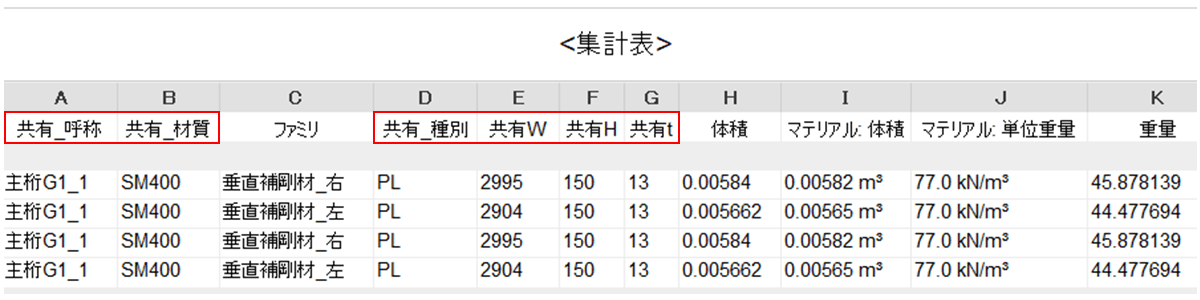

Revitでは、ファミリで保有しているパラメータ値を集計表やタグで表示することが可能です。ただし、ファミリに設定したパラメータ値すべてが対象となるわけではありません。集計表等で使用するためには、共有パラメータとして設定する必要があります。今回設定した共有パラメータは以下の8項目です。

| 名称 | 専門分野 | データタイプ | 用途 |

|---|---|---|---|

| 共有_呼称 | 一般 | 文字 | 部材が所属する主桁の名称を示す。例:主桁G1_1 |

| 共有_材質 | 一般 | マテリアル | 部材の材質を示す。 |

| 共有_種別 | 一般 | 文字 | 部材の種別を示す。例:PL |

| 共有_数量 | 一般 | 整数 | タグで表示する部材の数量を示す。 |

| 共有_略称 | 一般 | 文字 | タグで表示する部材の略称を示す。例:WEB |

| 共有H | 一般 | 長さ | 部材の高さを示す。 |

| 共有t | 一般 | 長さ | 部材の厚さを示す。 |

| 共有W | 一般 | 長さ | 部材の幅を示す。 |

共有パラメータの用途を確認します。まずは、集計表です。

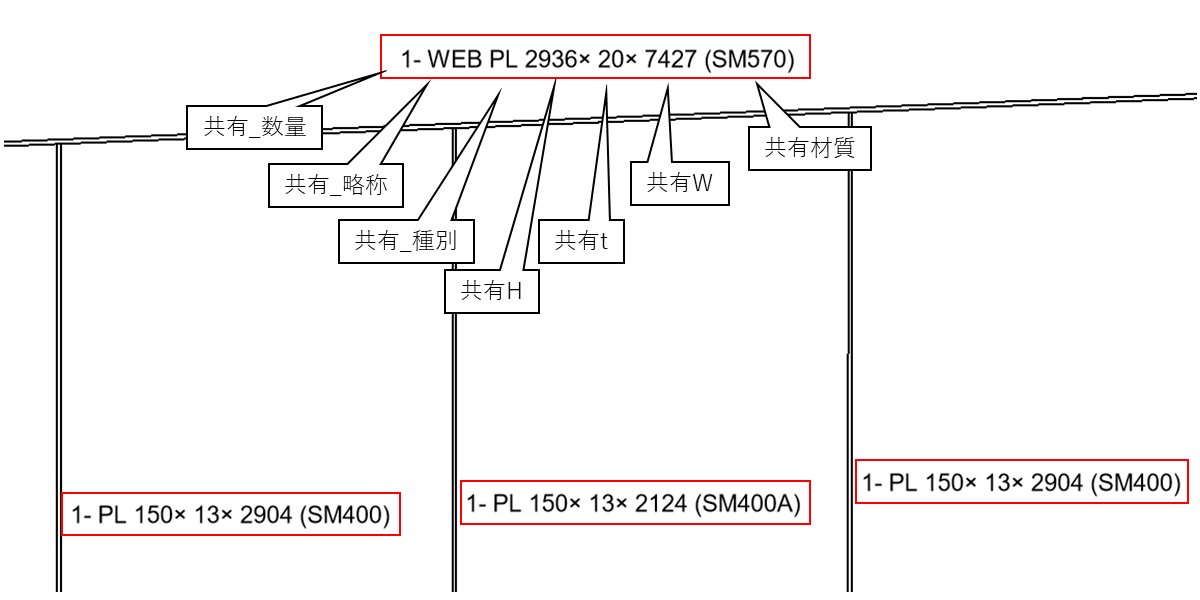

次は、タグです。

今回、共有パラメータ名には、すべて”共有”と明記しています。これは、通常のパラメータと区別するためです。

共有パラメータは内容の変更ができないため、ファミリ作成前に十分な検討が必要です。とはいえ、今回もあくまで試行です。実際は、修正ありきで試行錯誤することになると思います。

マテリアル

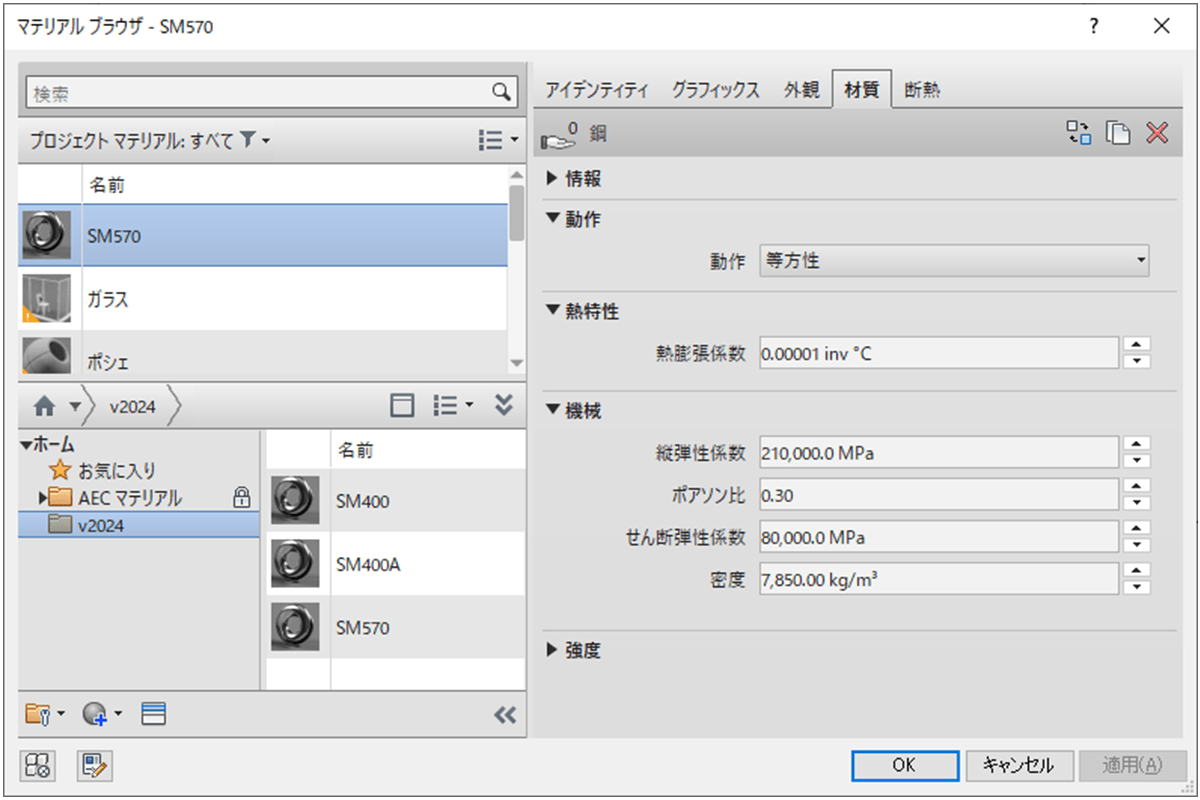

まだ構造解析には踏み込んでいないため、マテリアルの設定項目は多くありません。今回作成したのは、以下の3項目のみです。

| 名前 | 密度 | 色(RGB) |

|---|---|---|

| SM400 | 7,850.00kg/㎥ | 120 120 120 |

| SM400A | 7,850.00kg/㎥ | 120 120 120 |

| SM570 | 7,850.00kg/㎥ | 120 120 120 |

数量集計対象の部材ファミリは、タイプ名でマテリアル(共有_材質)を切り替えるように作ります。

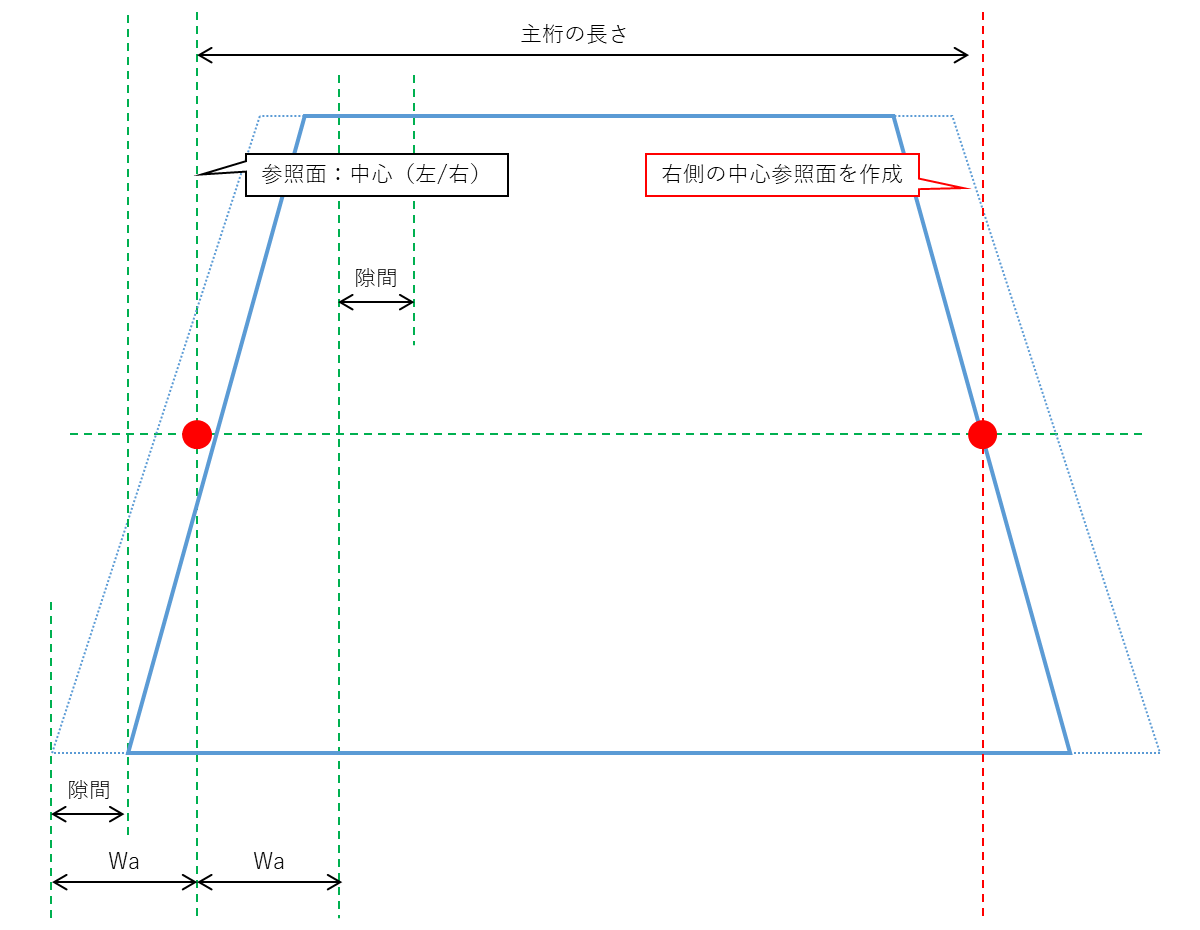

主桁ファミリ内でのフランジファミリの位置決め

ここで解説するのは、主桁ファミリ内でフランジファミリの位置をどのように定めるか、という内容です。

ご説明する内容は、今回はこうしました、というものです。ほかにも様々な方法・考え方があると思います。注意しないといけないことは、この方法・考え方が変わると、フランジファミリ自体が作り直しになる、ということです。

位置決めルール①

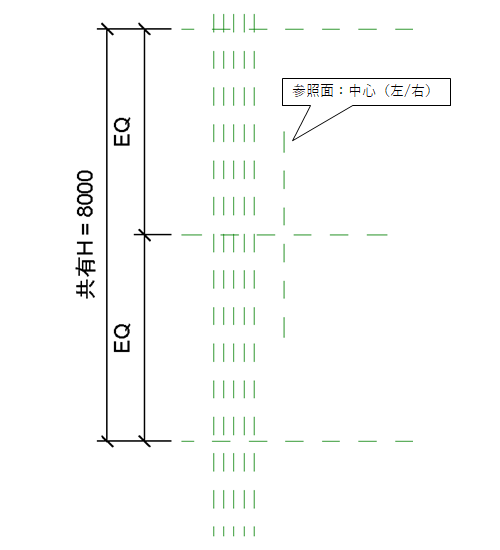

ルールその1は、「フランジファミリは作業面に配置する」ことです。上フランジと下フランジの作業面は、それぞれ以下の内容とします。

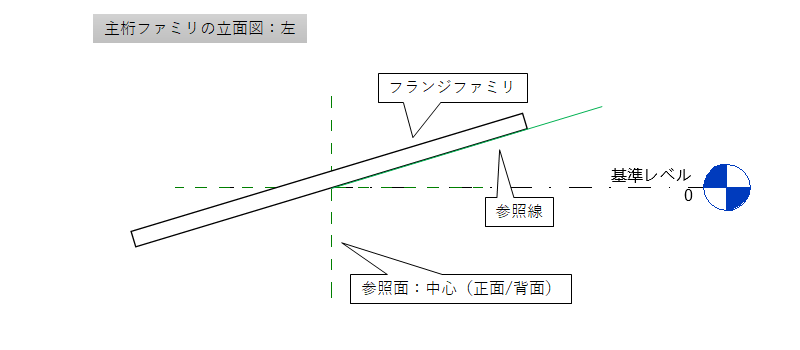

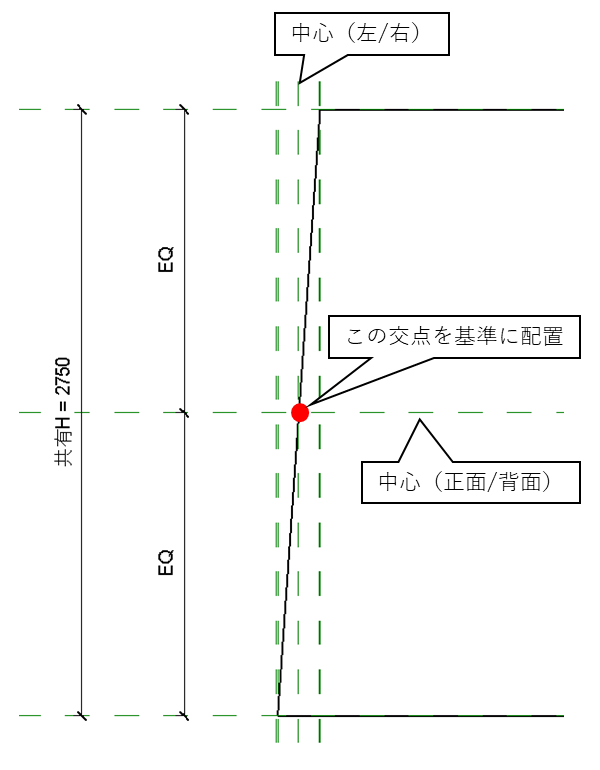

上フランジは、参照線を作成しこれを作業面とします。参照線は、主桁ファミリの立面図:左において、基準レベル(参照面:中心立面図)と参照面:中心(正面/背面)の交点を基準とします。

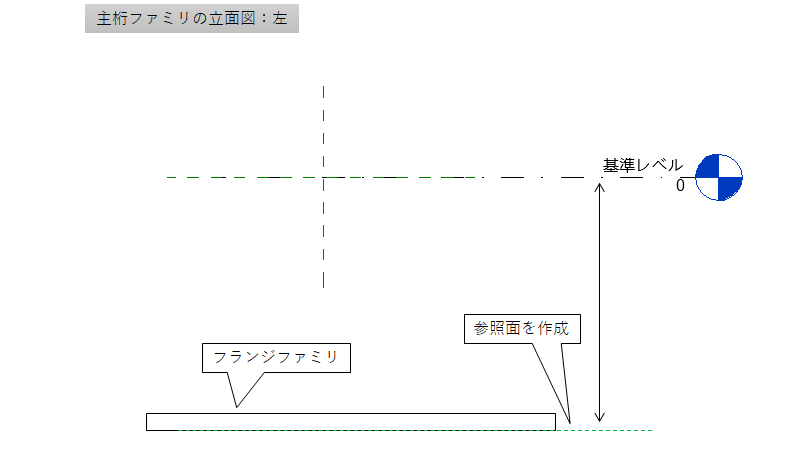

下フランジは、基準レベルの下部に所定の離隔をとって参照面を作成し、これを作業面とします。離隔の詳細は、主桁ファミリ作成の際に解説します。

位置決めルール②

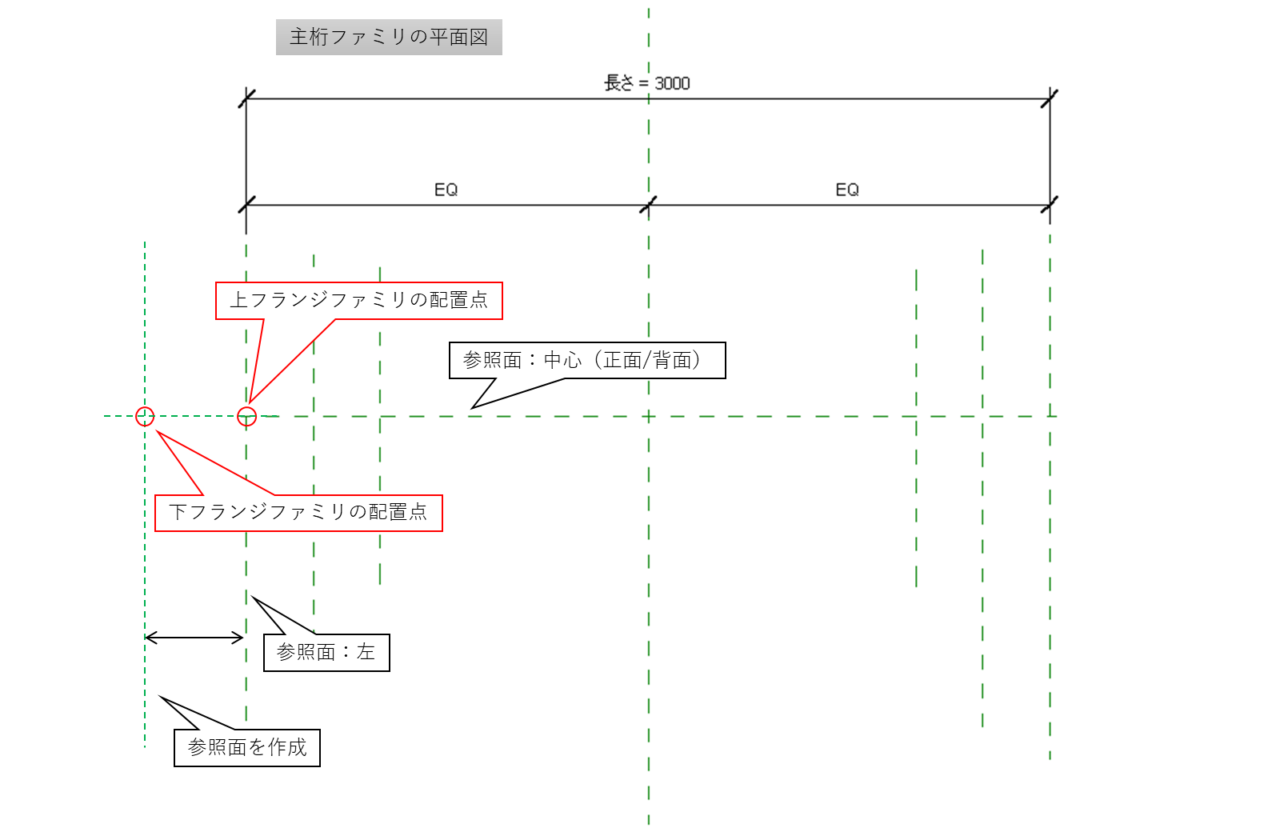

ルールその2は、フランジファミリを配置する点についてです。上フランジ、下フランジは、それぞれ以下の内容です。

上フランジは、参照面:中心(正面/背面)と参照面:左の交点に配置します。下フランジは、参照面:左から所定の離隔をとって参照面を作成し、これと参照目:中心(正面/背面)との交点に配置します。こちらも離隔の詳細は、主桁ファミリ作成の際に解説します。

フランジファミリの形状変化

本取り組みで作成したファミリは、パラメータ値で様々な形状変化を行えるように仕込んでいます。まずは、その内容を解説します。

ここで使用する角度の求め方はこちらをご確認ください

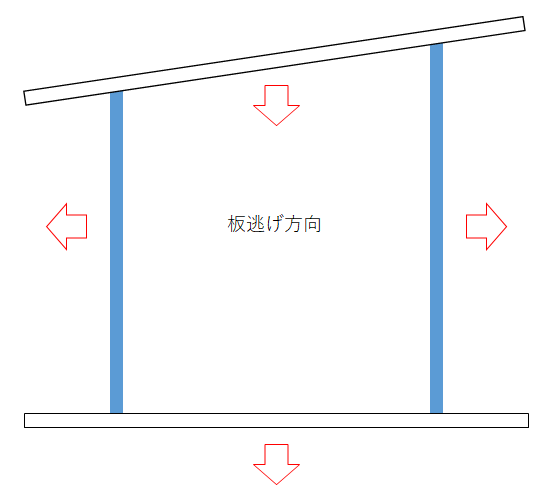

板逃げ方向

板逃げ方向は、上フランジのみ内逃げ、そのほかは外逃げとします。

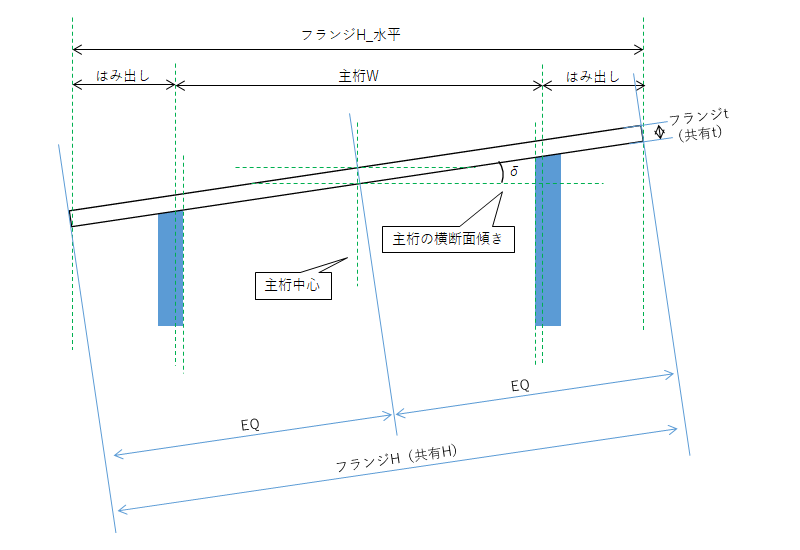

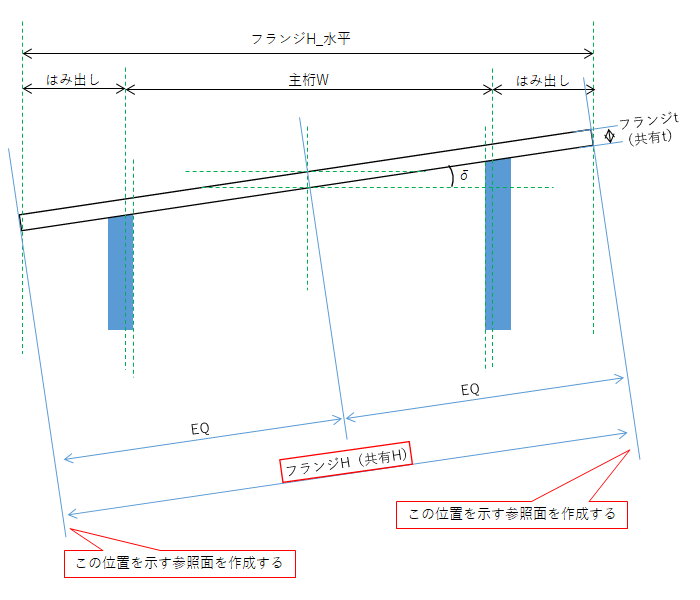

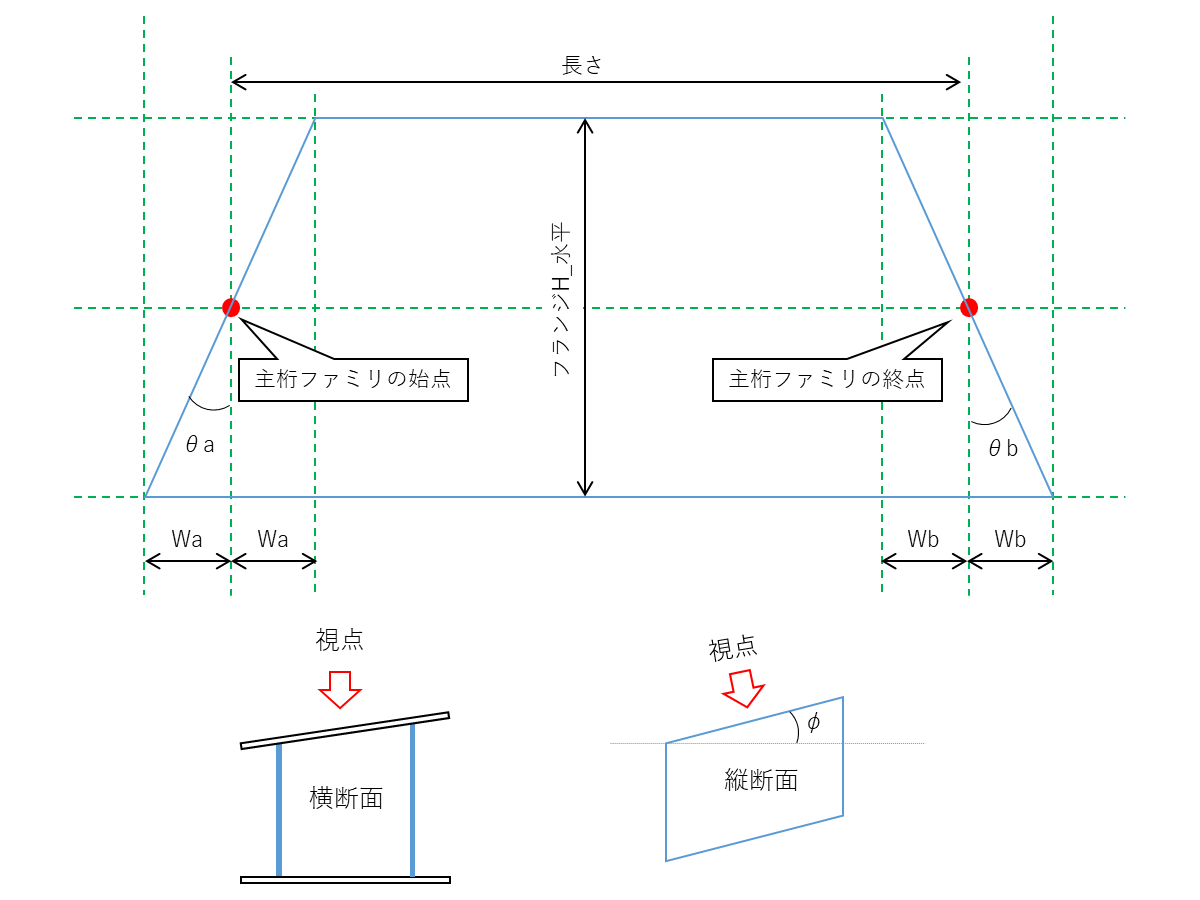

主桁横断面の位置関係

フランジH(共有H)

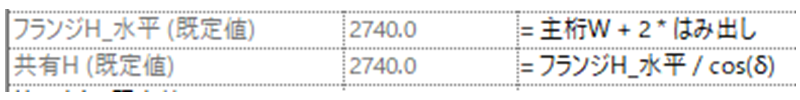

フランジHは、主桁の横断方向傾きを反映させます。まず、水平時のフランジH(フランジH_水平)を主桁W + 2×はみ出し量から求めます。次に、フランジHをフランジH_水平÷cosδで求めます。ここで、δは、主桁の横断面傾き角です。なお、フランジHは、フランジそのものの大きさのため、共有パラメータである共有Hを割り当てます(これで、この値を集計表等で使用できるようになります)。

フランジH_水平 = 主桁W + 2×はみ出し

フランジH = 共有H = フランジH_水平÷cosδ

フランジt(共有t)

フランジの厚さは、フランジの位置・角度等の影響は受けません。入力値そのものでモデルを作成します。これも共有パラメータである共有tを割り当てます。

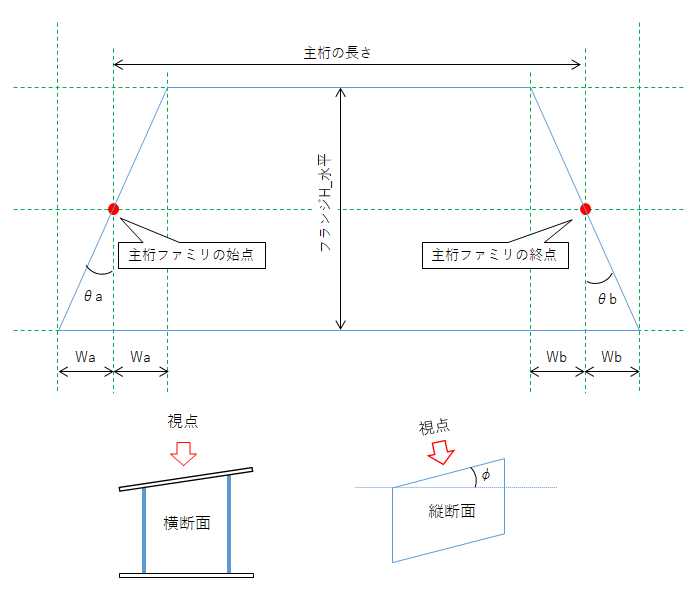

主桁平面図の位置関係

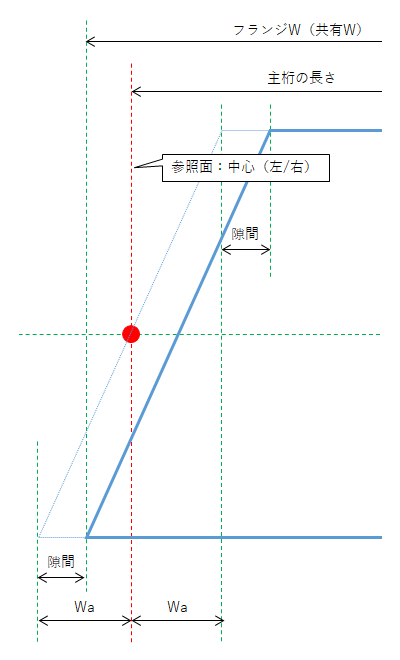

フランジW(共有W)

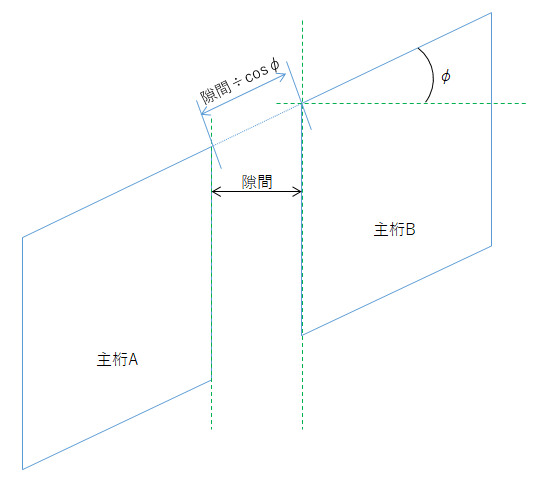

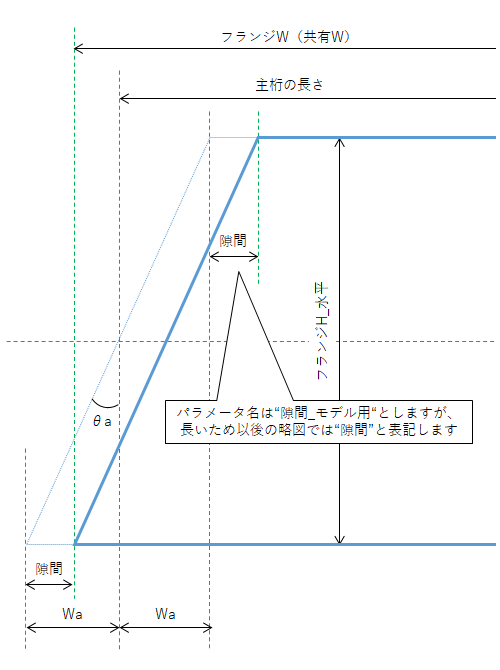

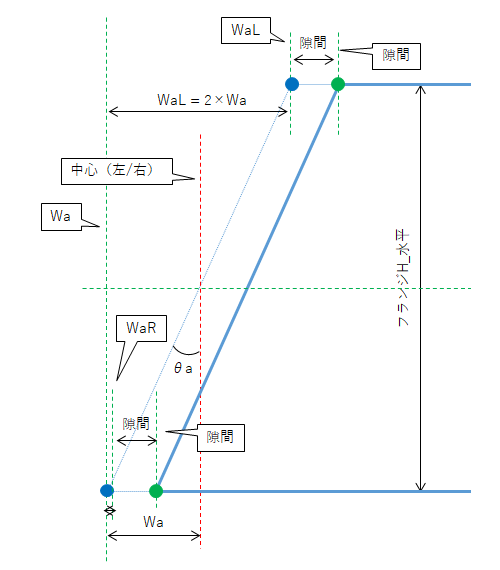

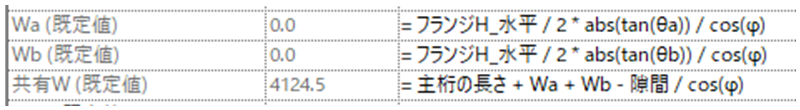

フランジWは、フランジ端部の形状を反映します。まず、θa, θb, φよりWa, Wbを求めます。ここで、θa, θbは、主桁中心線の法線と主桁縁端線のなす角度です。φは、主桁の縦断面傾き角です。

Wa = フランジH_水平÷2×|tanθa|÷cosφ

Wb = フランジH_水平÷2×|tanθb|÷cosφ

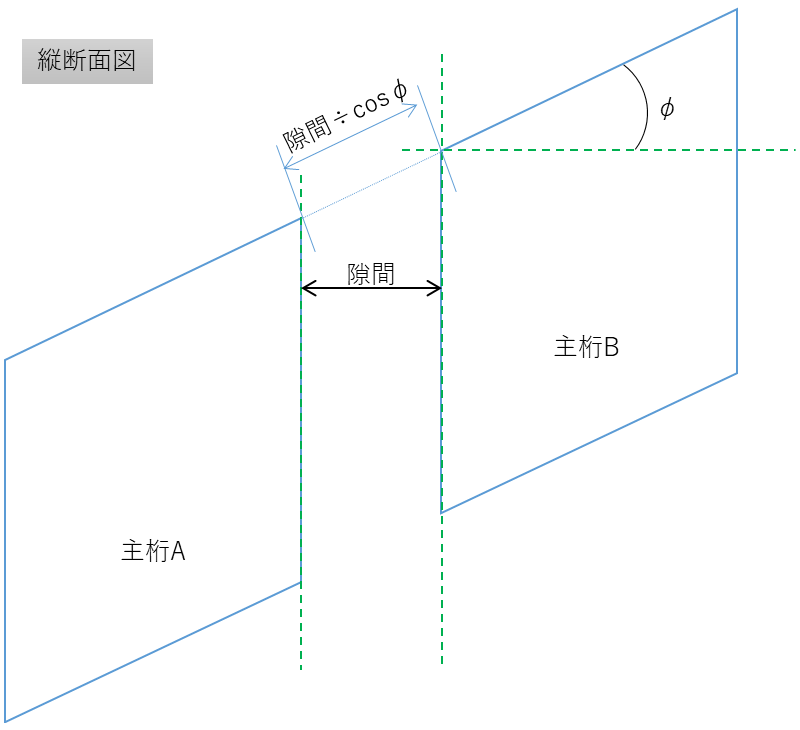

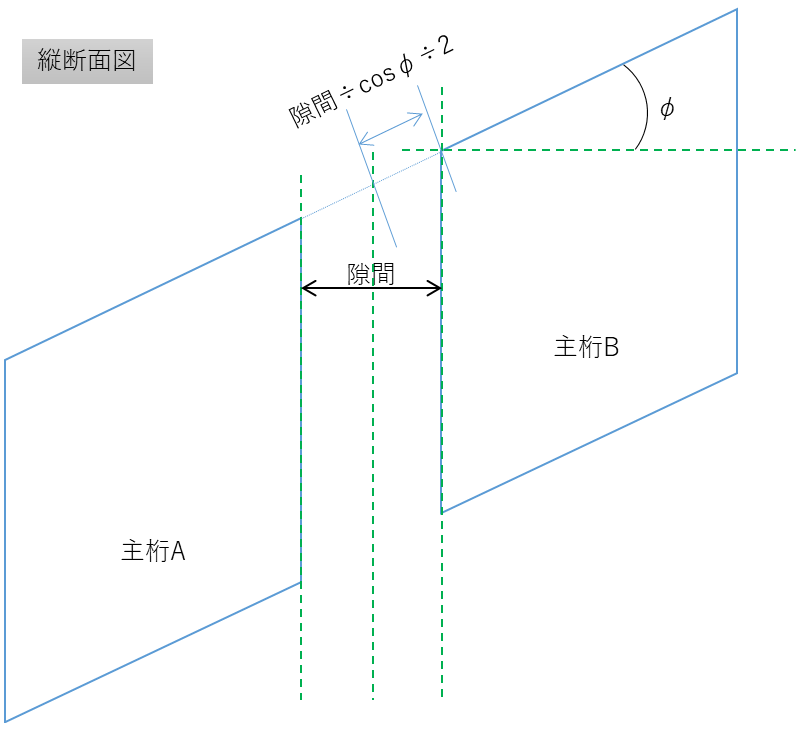

次に、添接部の隙間値分セットバックした位置をフランジモデル端とします。なお、隙間は水平での寸法とします。

以上により、

フランジW = 共有W = 主桁の長さ+ Wa + Wb – 隙間÷cosφ

となります。フランジH等と同様に、フランジWもフランジそのものの大きさのため、共有Wを割り当てます。

フランジファミリ作成の解説

ここからは、フランジファミリの作成手順を解説します。まずは、一般モデルテンプレートを使用し、ファミリを新規作成します。

最初に、一度保存をしておきましょう。名前は、”主桁_フランジ”とします。

その次にプロパティの設定をします。その他欄で、作業面ベースと共有にのみチェックを入れ、そのほかは外します。

作業面ベースにチェックが必要な理由は、位置決めルール①で作業面配置すると決めたためです。もし、作業面ベースにチェックを入れなかった場合、ネストファミリは親ファミリの基準レベルに配置されます。

共有にチェックが必要な理由は、フランジファミリの数量集計を行うためです。

参照面の作成

ここからは、モデル作成時に使用する参照面を作成していきます。

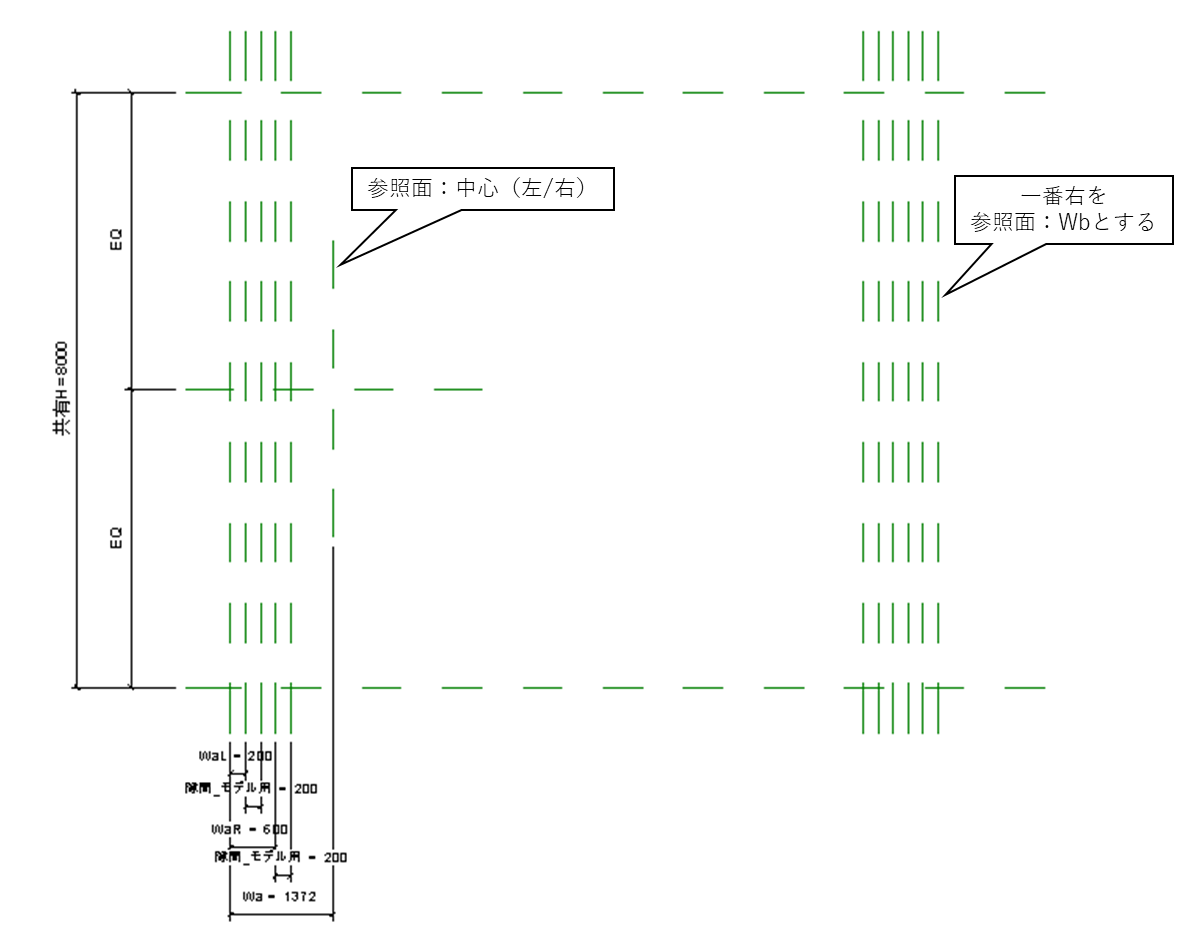

平面図_基準レベル

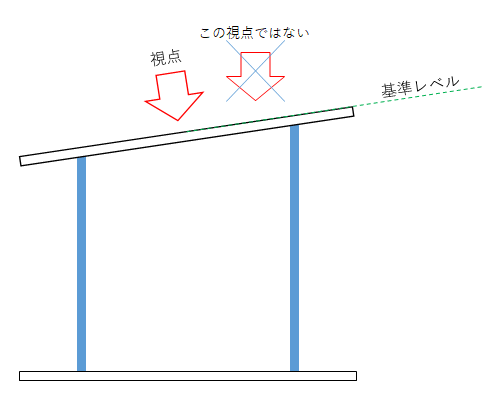

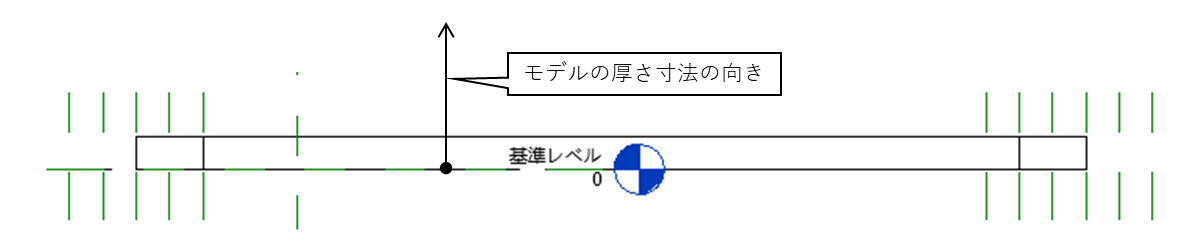

最初に平面図_基準レベルでの作業です。なお、この面は、主桁を鉛直方向に見下ろした面ではなく、フランジと正対した位置からの視点です。

フランジH用の参照面

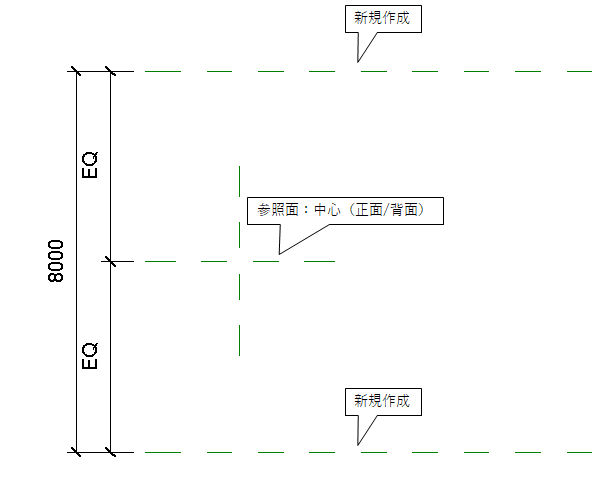

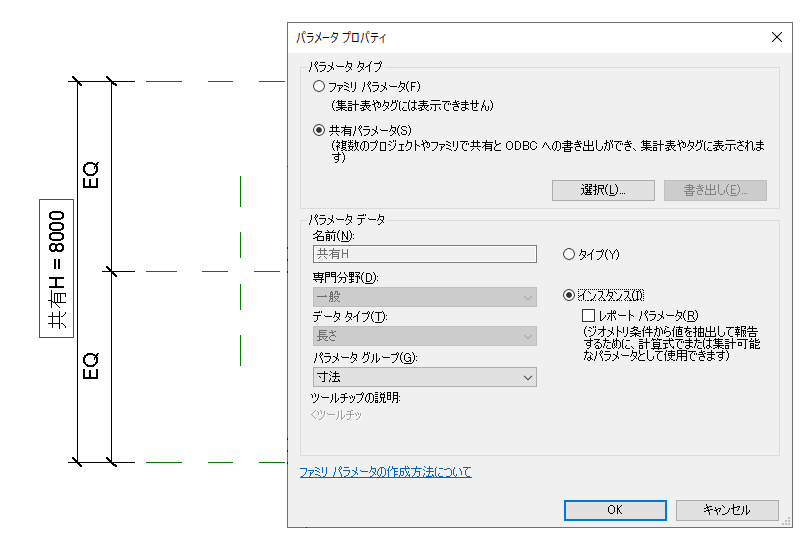

まず作成するのは、フランジH(共有H)を構成するための参照面です。

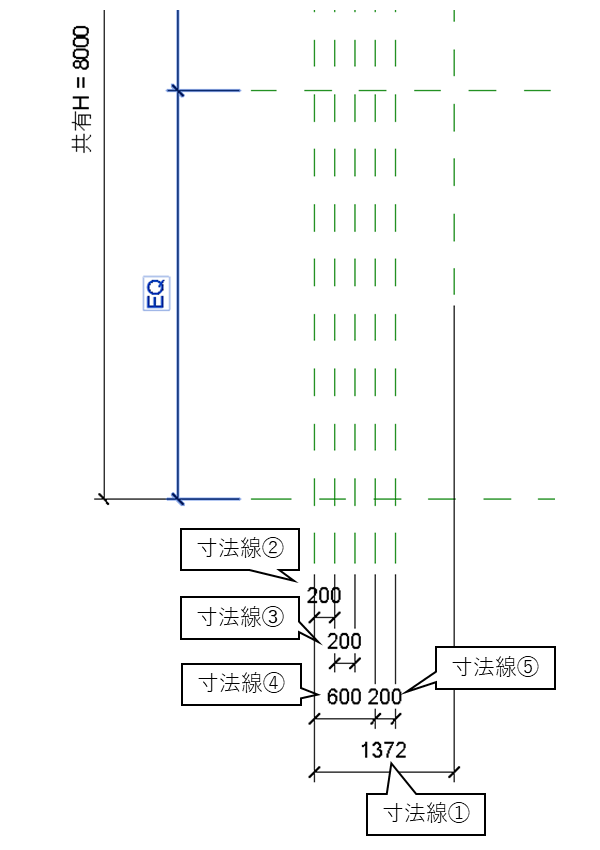

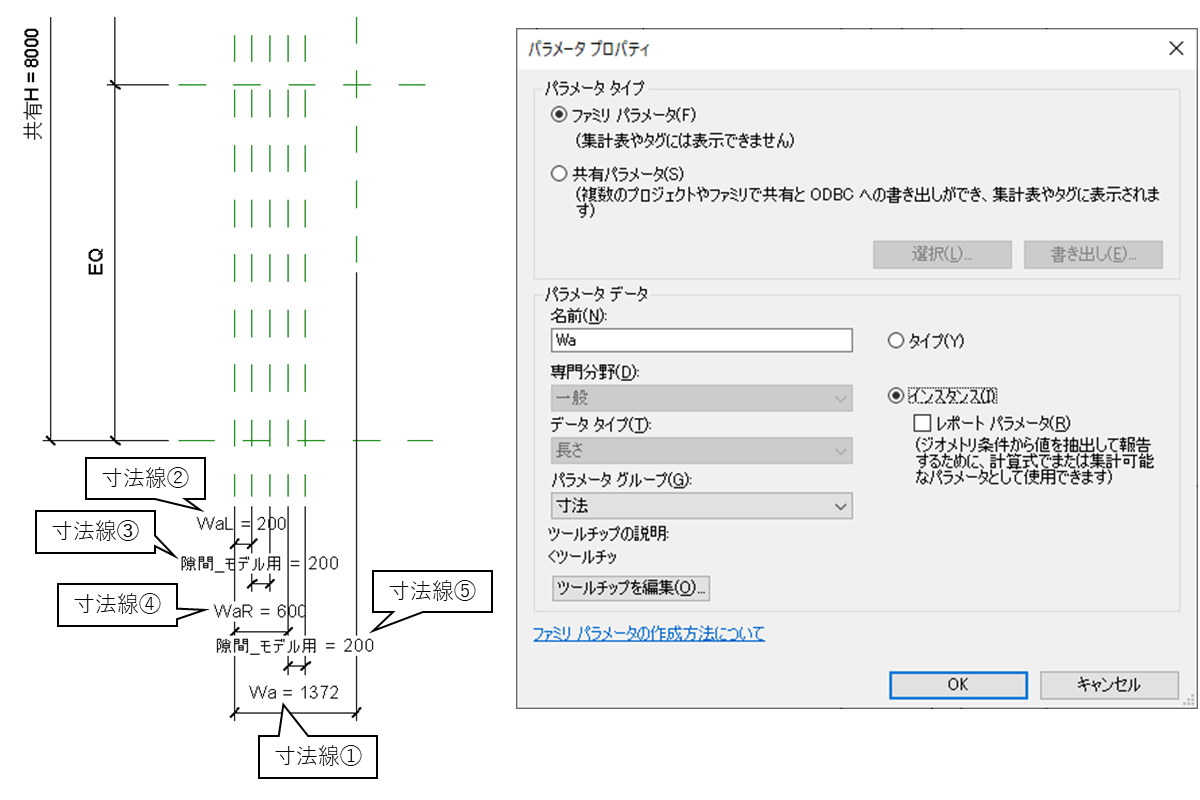

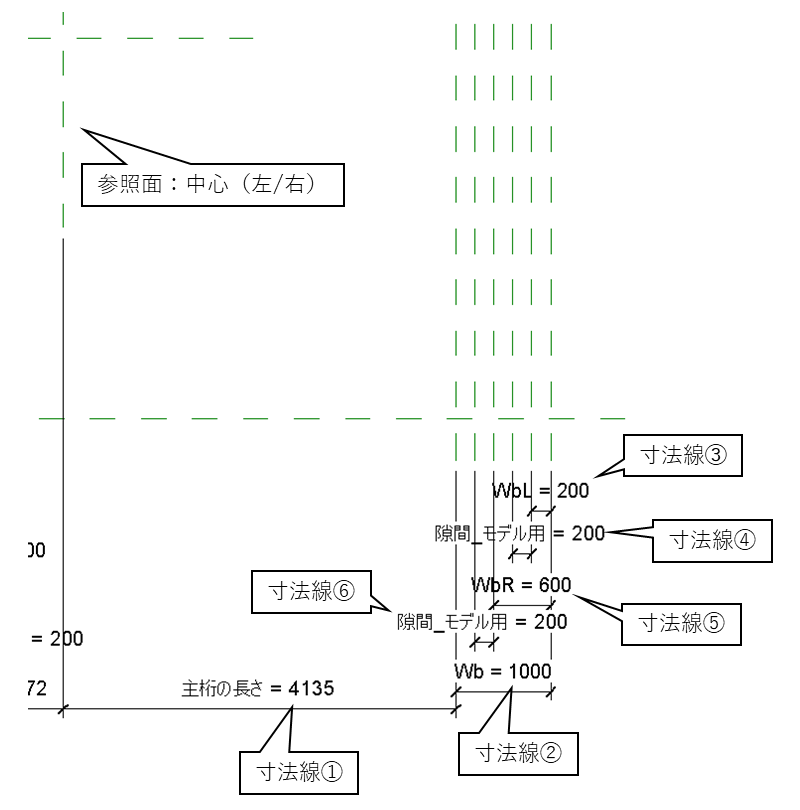

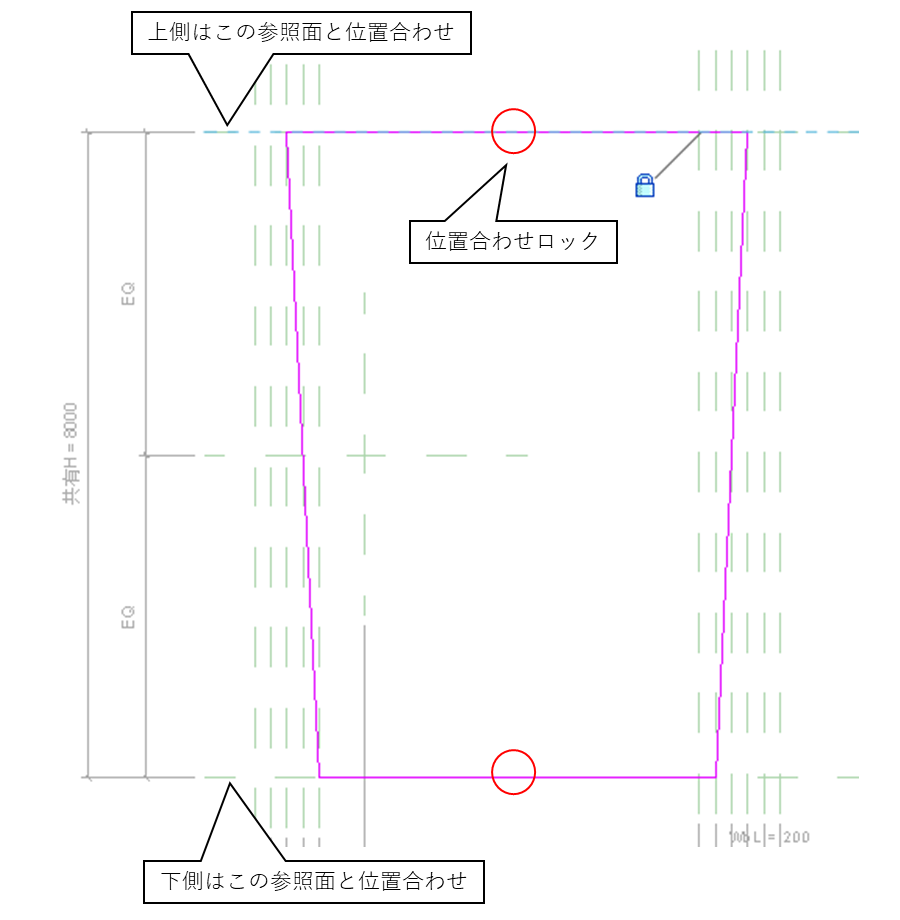

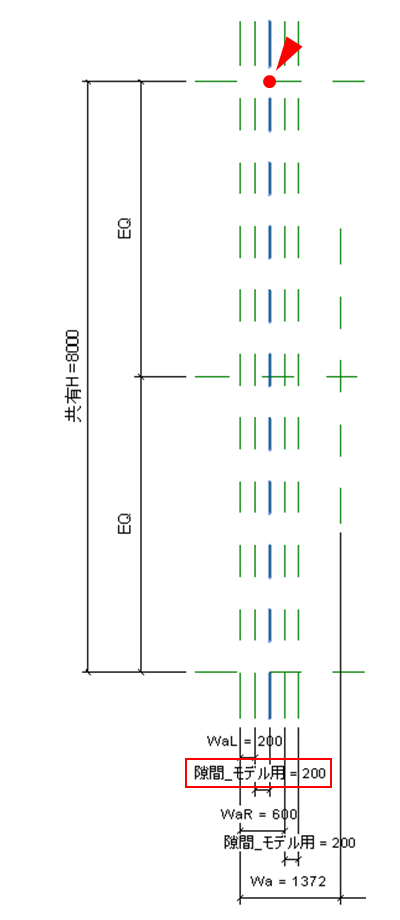

既に作成されている参照面:中心(正面/背面)を基準として、参照面を等間隔で2つ作成します。作成した参照面と参照面:中心(正面/背面)に下図の寸法線を作成します。

新規作成した参照面間の寸法線にパラメータ(共有H)を付与します。パラメータの内容は下図を参照してください。

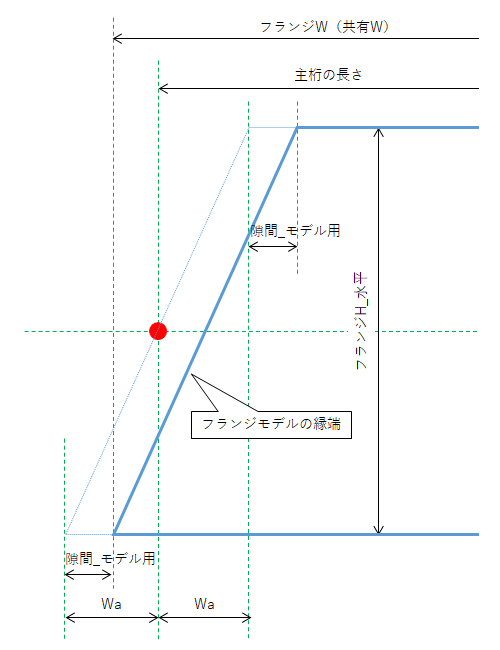

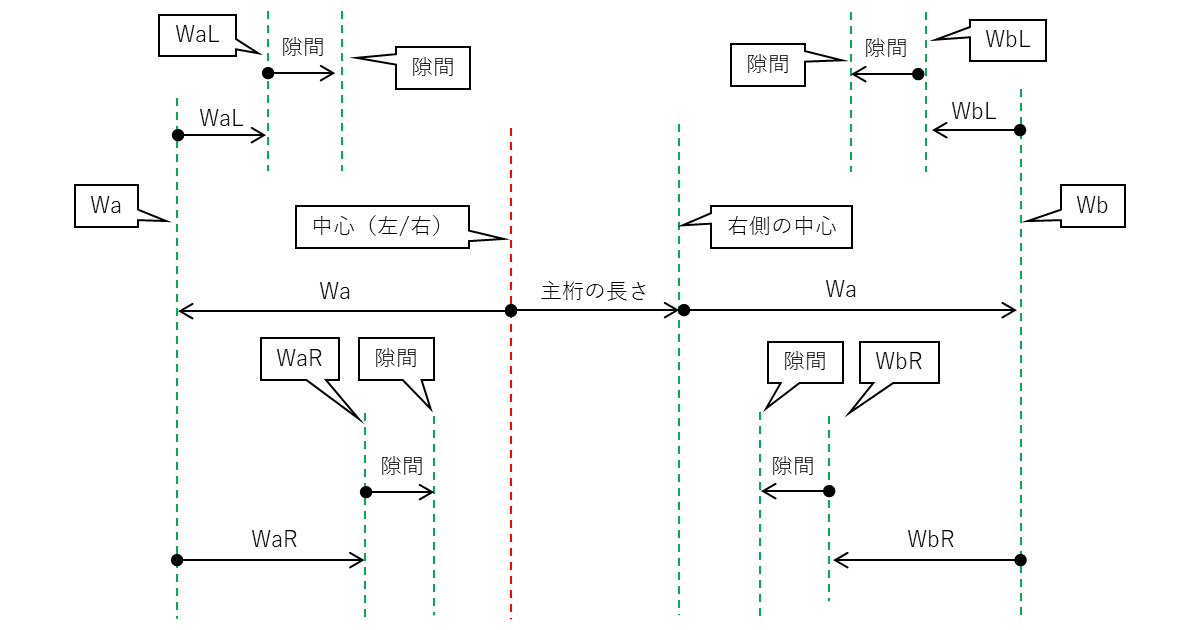

フランジ長手方向用の参照面作成の考え方

次は、フランジの長手方向(幅)を構成するための参照面を作成します。下図のWaや隙間の位置を示す参照面を作成します。作成方法の前に考え方を説明します。

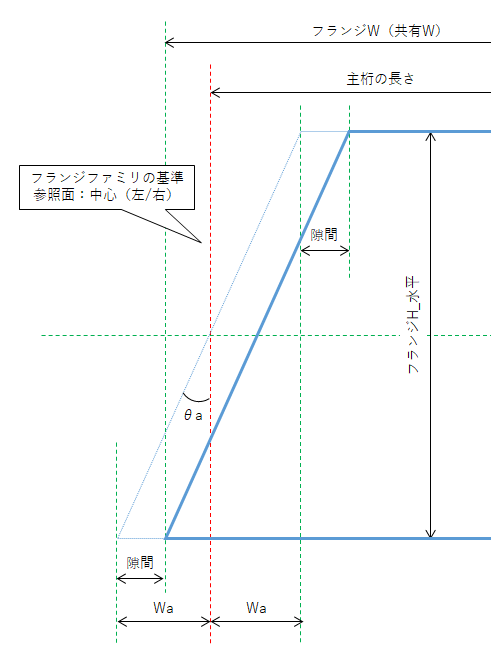

まず、フランジファミリの長手方向の基準は、参照面:中心(左/右)です。この参照面を基準としてほかの参照面位置を制御します。

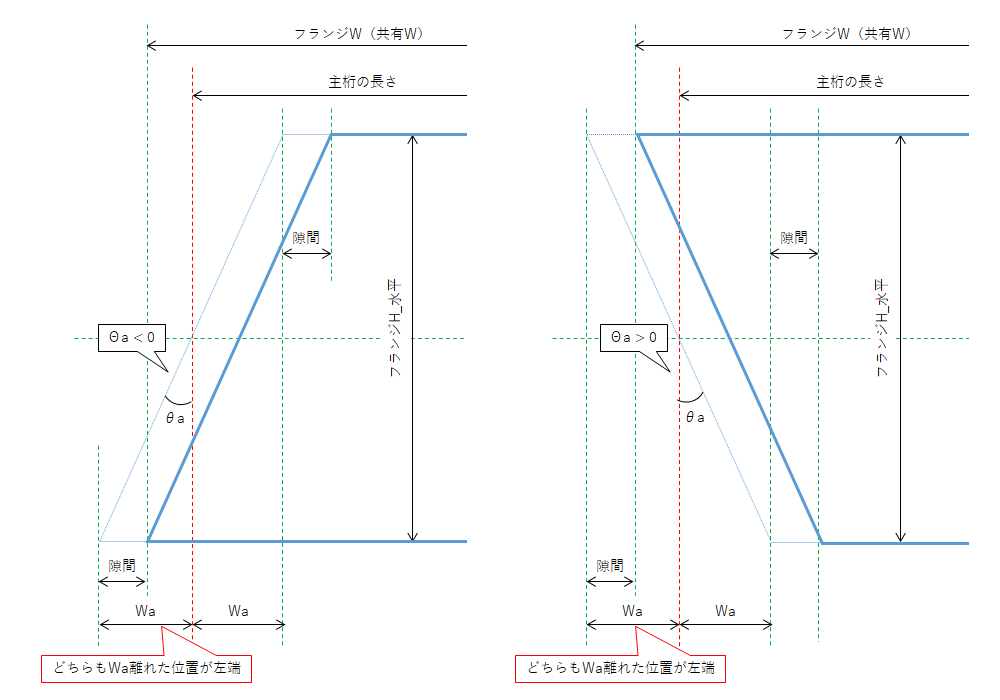

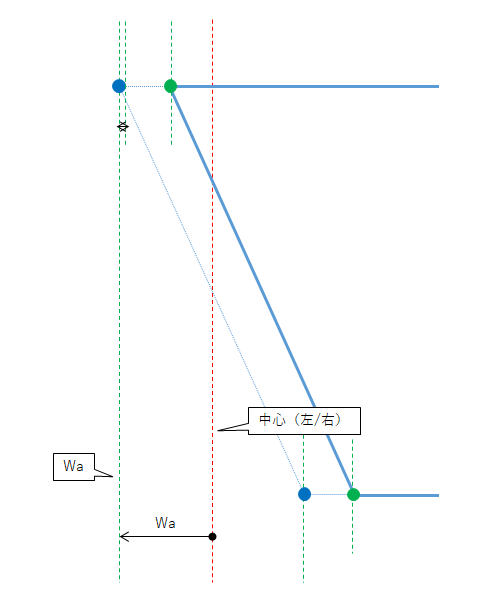

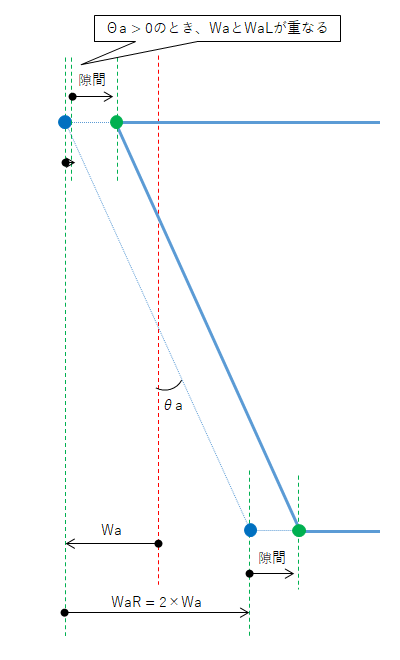

最初に、θaの動きを確認します。下図のようにθaの正負でフランジの形状が変わります。ここで着目するのは、左端はθaの正負に関わらず参照面:中心(左/右)からWa離れた位置にあるということです。

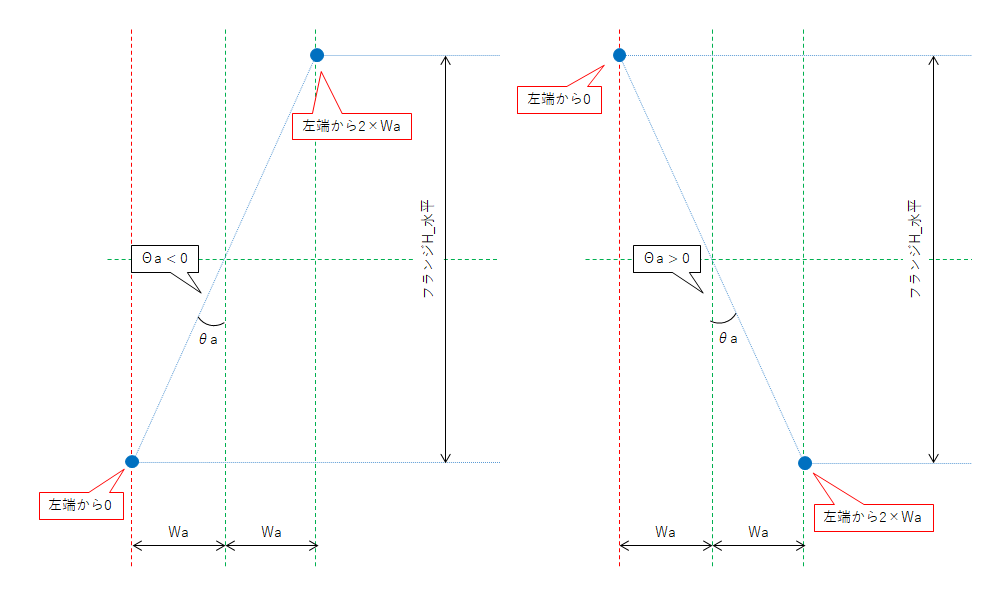

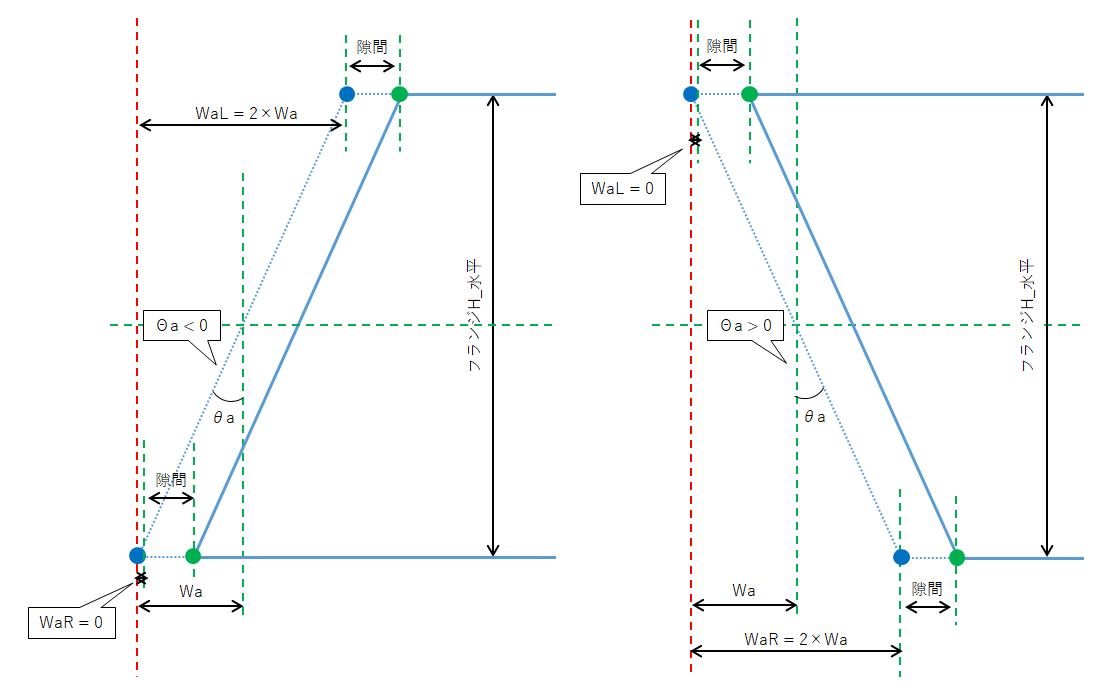

そこで、次はこの左端の参照面を基準として考えます。また、隙間を省いた点線図形で考えます。すると、各青●点の左端参照面からの長さは下図になります。

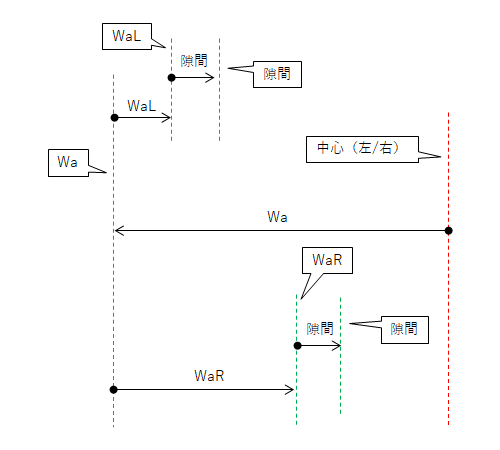

参照面の構成を少し変え、青●の位置を示す参照面(WaRとWaL)を作図します。

最後に、隙間位置(緑●)を示す参照面を用意します。これは、青●から一定の離隔をとって参照面を作成するだけです。

以上をまとめると、参照面:中心(左/右)を基準として、5つの参照面(Wa, WaL, WaR, 隙間×2)を作成すれば良い、ということになります。

フランジ長手方向用の参照面の作成(左側)

では、その参照面を作成してきます。まず、参照面:中心(左/右)の左側に参照面を5本作成します。

【補足解説】寸法線の向き

さて、上の図を見て何か気づいた方がいらっしゃるかもしれません。実は、参照面の位置関係をこれまで略図で示した内容から変えています。これまでは、参照面:中心(左/右)の左右に参照面を配置していましたが、ここでは、すべて左側に配置しました。これは、ある条件を満たしていれば、問題ありません。その条件とは、”寸法線の向き”です。

参照面:Waは、中心(左/右)を基準として離隔Waをとって配置します。このときの寸法線を基準側(0地点)を●、正の方向を→で示すと、下図になります。先ほど述べた”寸法線の向き”とは、まさにこの矢印の方向のことです。この時点では、寸法線(矢印)の長さは重要ではなく、向きのみが重要です。

なぜかというと、現在作成している参照面は、あくまで仮配置です。正確な位置は、寸法線に割り当てたパラメータ値が入力されてから決まります。このパラメータ値は、寸法線でいえば長さに該当します。つまり、寸法線の長さ(= パラメータ値)は後で決めるため、現時点では考慮する必要がない、ということです。

今後、参照面用の寸法線を略図で示す際は、今回の例のように向きを明示します。これまで示した略図に寸法線の向きを反映すると、下図になります。

そして、仮配置した参照面の位置関係は下図です。この図は、あえて寸法線の向きを明示していませんが、このように参照面と寸法線を配置すると、おのずと向きも決まります。

どのような向きになるか、分かりますか。ヒントは、中心(左/右)が絶対的な基準である、ということです。一つずつ考えてみます。まず参照面:Waです。これは中心(左/右)から離隔Waの位置に配置します。中心(左/右)は絶対的な基準ですから、矢印の向きは左向き(←)になります。次に、WaLを考えます。これは、Waと離隔WaLをとった位置に配置します。では、WaとWaLのどちらが基準になるでしょうか。それは、Waです。Waは中心(左/右)から作った参照面ですから、WaLよりも位置の優先度が高いです。よって、Wa~WaL間の矢印は、右向き(→)になります。このようにして寸法線の向きを考えると、下図になります。2つ上の図と比べると、寸法線の向きは同じであることが分かります。

【補足解説】基準となる参照面

上の補足の続きです。なぜ、中心(左/右)が絶対的な基準になるんだ、という疑問を持たれた方向けの解説です。

今回のフランジファミリは、一般モデルテンプレートを使用しました。このテンプレートを使用すると、ファミリは点配置(指定した点に配置)になります。ここで、このファミリを配置するとき、ファミリ自体の基準がどこになるかというと、それは、参照面:中心(左/右)と参照面:中心(正面/背面)の交点です。作成中のフランジファミリも、この交点を基準に配置されます。このように参照面:中心(左/右)は、ファミリ配置の基準となる参照面であるため、ファミリ内では絶対的な基準になります。

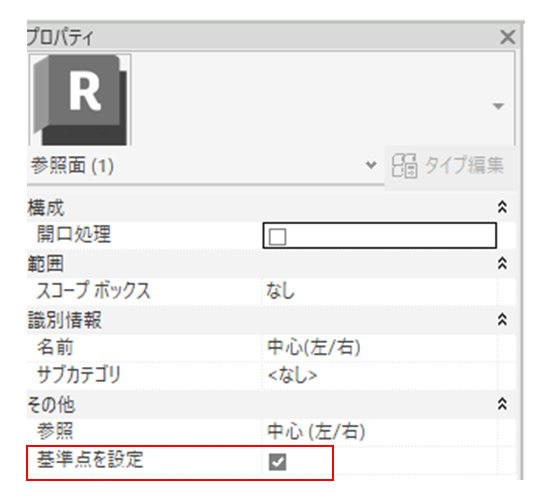

なお、どの参照面が配置基準になっているかは、ファミリ作成画面で判別可能です。参照面をクリックし、プロパティ画面で”基準点を設定”にチェックが入っていれば、それが基準参照面です。

基準参照面は、ファミリテンプレートごとに異なるため、その都度確認が必要です。

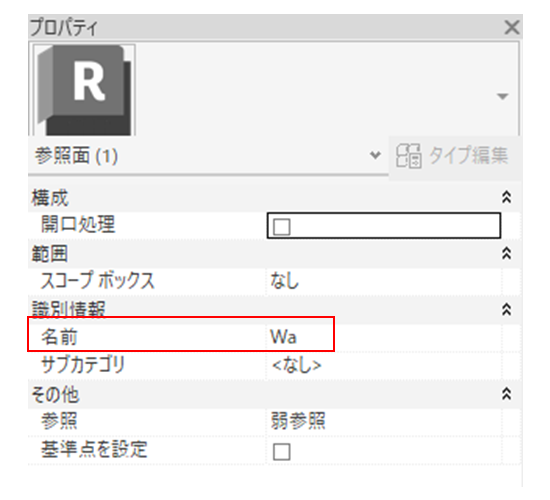

次に、一番左の参照面に”Wa”という名前を付与します。この参照面のみ名前を付けるのは、WaLやWaRと重なるためです。参照面:Waは、θの正負により、WaLかWaRと重なってしまいます。後から編集するときに困るため、名前を付けておきます。

ファミリの作業に戻り、次の箇所に寸法線を5本作成します。

- 参照面:中心(左/右)と参照面:Wa

- 参照面:Waとその隣の参照面

- 参照面②とその隣の参照面

- 参照面:Waと右から2番目の参照面

- 参照面④とその隣(一番右)の参照面

そして、作成した寸法線にパラメータを割り振ります。すべてパラメータグループは寸法、インスタンスパラメータとします(下図参照)。

- Wa

- WaL

- 隙間_モデル用

- WaR

- 隙間_モデル用

作成した参照面と寸法線の関係が、下図と一致しているか確認してみてください(下図は、【補足解説】寸法線の向きで使用したものですので、必要によりそちらもご覧ください)。繰り返しですが、この時点では寸法線の長さは重要ではありません、向きが一致していれば良いです。

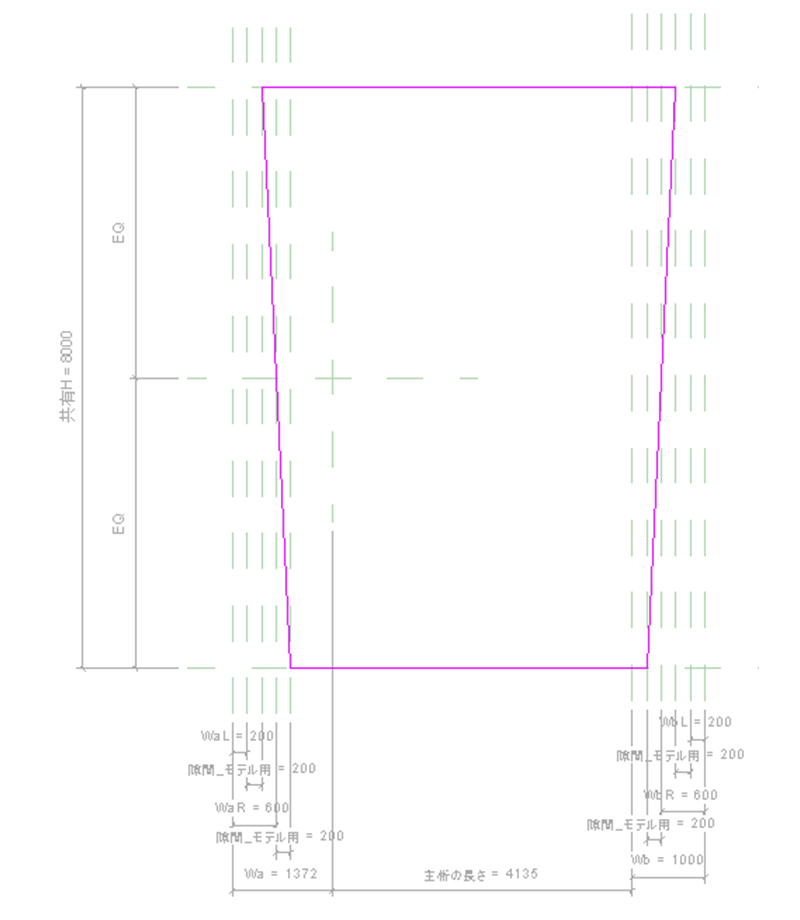

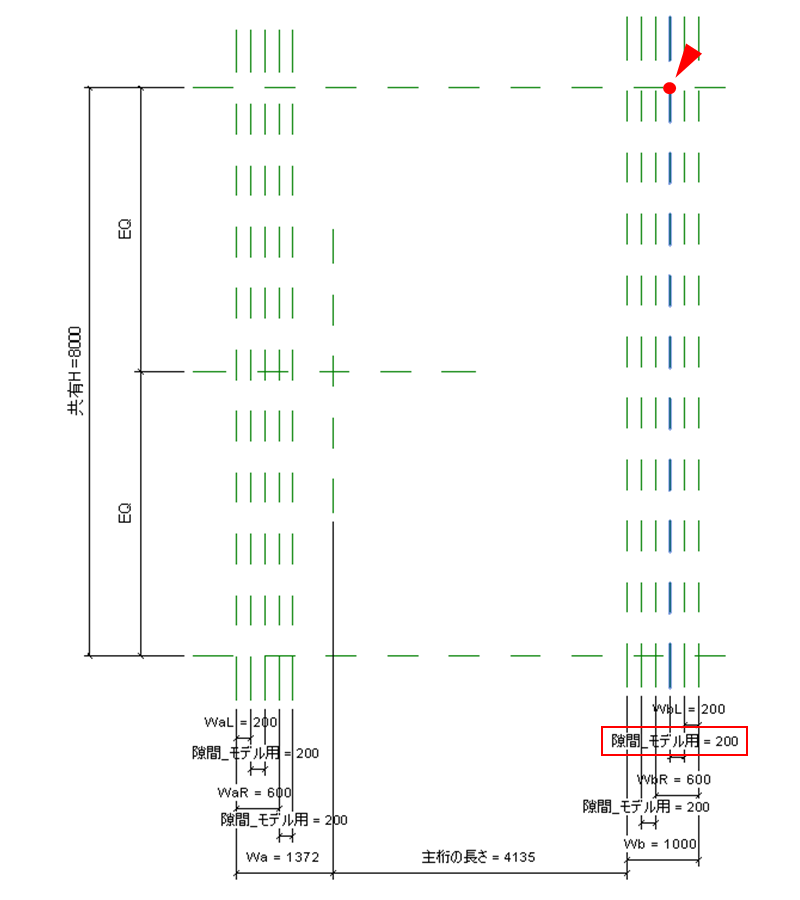

フランジ長手方向用の参照面の作成(右側)

次は、右側の参照面を作成します。左側と異なる点を説明します。

Revitプロジェクトでは、主桁ファミリ(構造フレーム_梁とブレース_テンプレート)は、2点を選択し配置します。その2点とは、下図赤●です。2点間の長さは、主桁ファミリ内の”長さ”パラメータとして取得可能です。

そして、フランジファミリではこの赤●がどこかというと、左側(始点)は参照面:中心(左/右)です。右側(終点)の赤●は、まだありません。

そのため、主桁の長さパラメータを使用し、右側用の中心参照面を作成します。これ以外の右側用参照面は、この中心参照面を基準として作成します。

以上を模式図で示すと下図になります。

では、参照面作成作業に戻ります。参照面:中心(左/右)の右側に参照面を6本作成します。そして、一番右の参照面は、Wbという名前を付与します。

次の箇所に寸法線を6本作成します。

- 参照面:中心(左/右)と一番左の参照面

- 参照面①と参照面:Wb

- 参照面:Wbとその隣の参照面

- 参照面➂とその左隣の参照面

- 参照面:Wbと左から3番目の参照面

- 参照面⑤とその左隣の参照面

そして、作成した寸法線にパラメータを割り振ります。先ほどと同様に、すべてパラメータグループは寸法、インスタンスパラメータです。

- 主桁の長さ

- Wb

- WbL

- 隙間_モデル用

- WbR

- 隙間_モデル用

以上ですべての参照面を作成できました。

フランジモデル作成

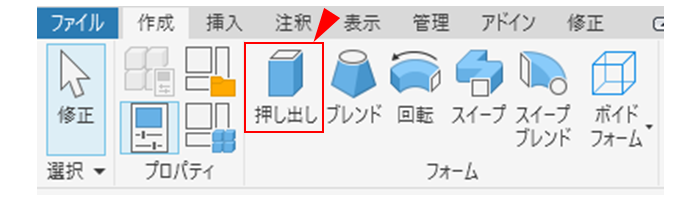

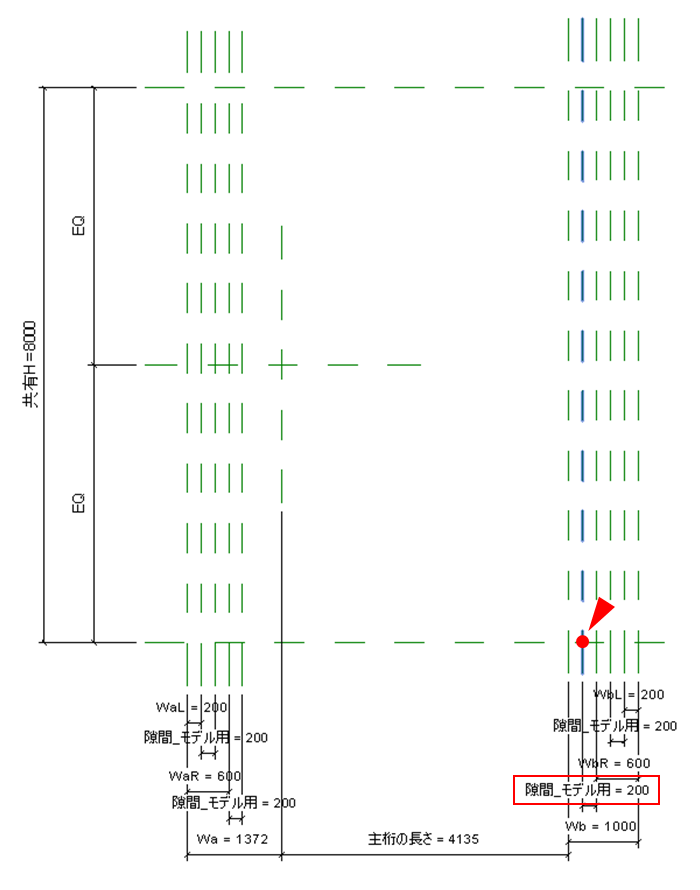

作成した参照面を使用し、フランジモデルを作成します。

平面図_基準レベル

引き続き平面図_基準レベルで作業をします。モデルは押し出しで作成します。

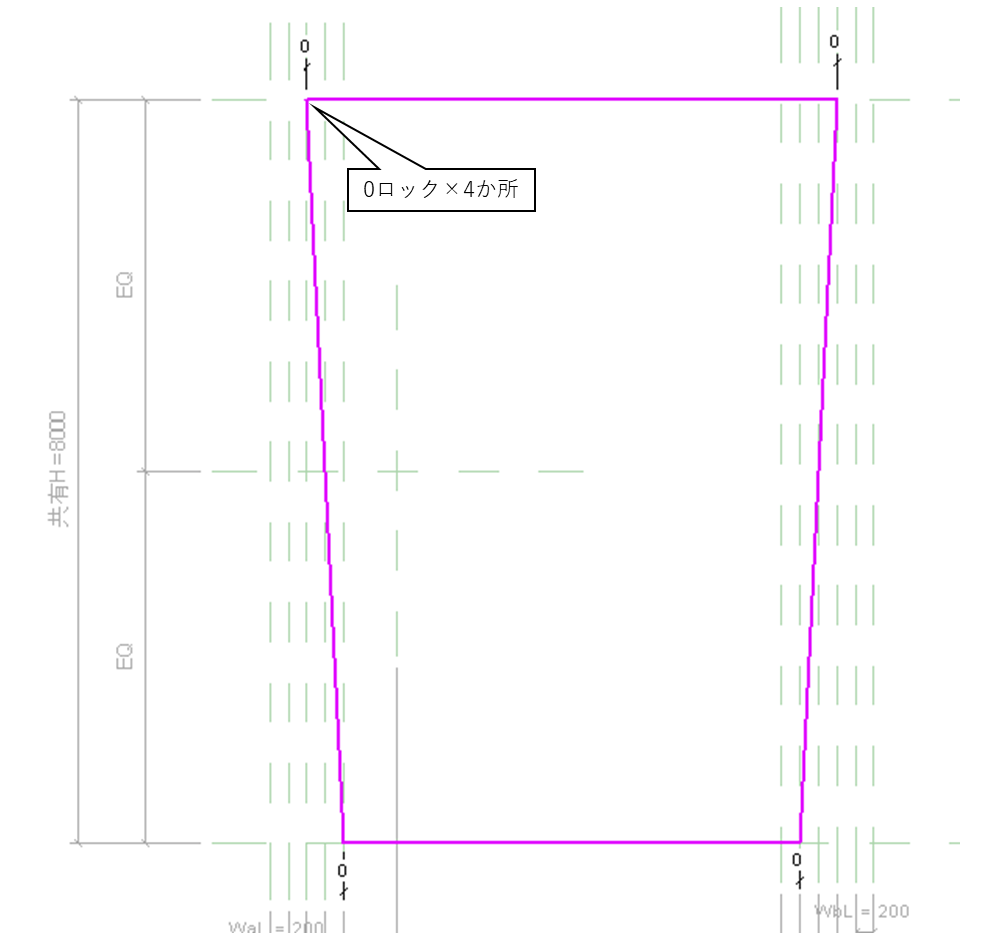

以下に示す参照面交点(図の赤●)×4か所を選択し、スケッチを作成します。

- 共有Hを作る水平参照面の上側 + WaLの隣の参照面:隙間_モデル用

-

- 同水平参照面 + WbLの隣の参照面:隙間_モデル用

-

- 共有Hを作る水平参照面の下側 + WaRの隣の参照目:隙間_モデル用

-

- 同水平参照面 + WbRの隣の参照面:隙間_モデル用

-

作成したスケッチはこのようになります。次は、スケッチをロックします。

ロック方法(位置合わせロックや0ロック)は、こちらで解説しています

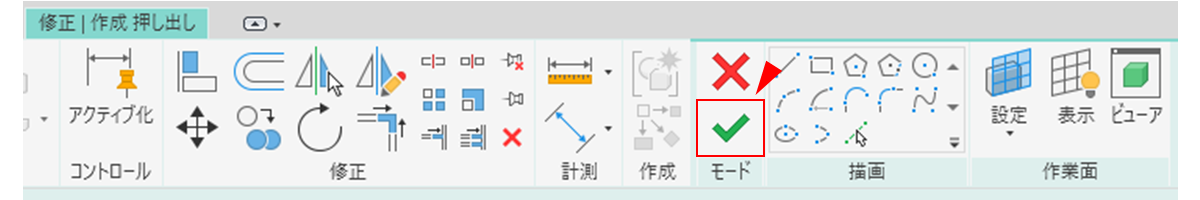

チェックシンボルをクリックします。

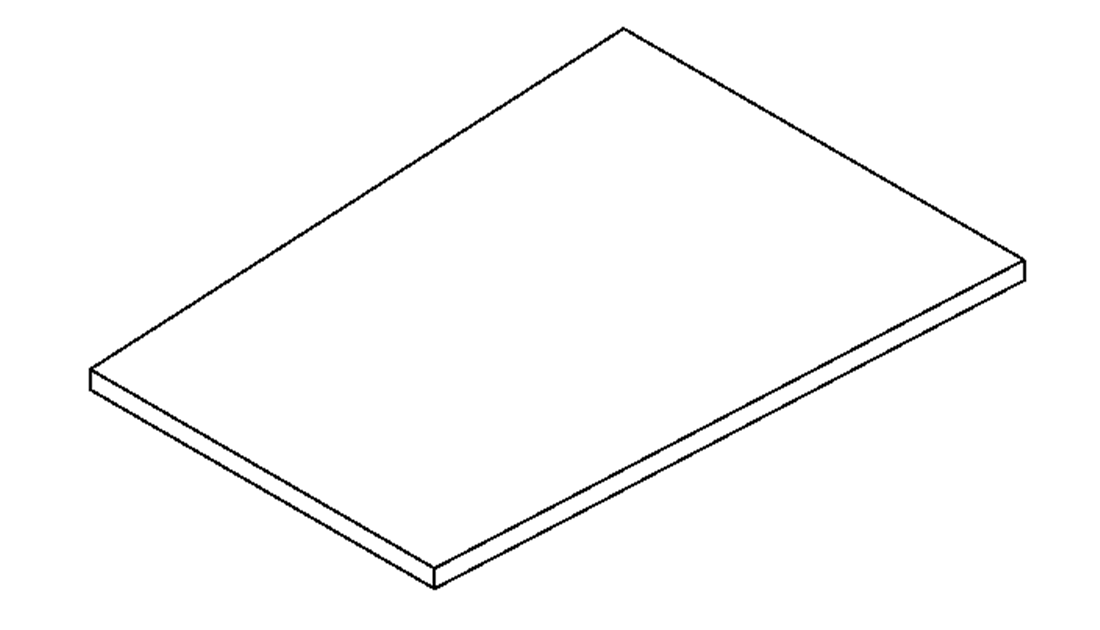

これで3Dモデルが作成できました。

パラメータ設定

ここからは、形状変化を制御するためのパラメータ設定をしていきます。

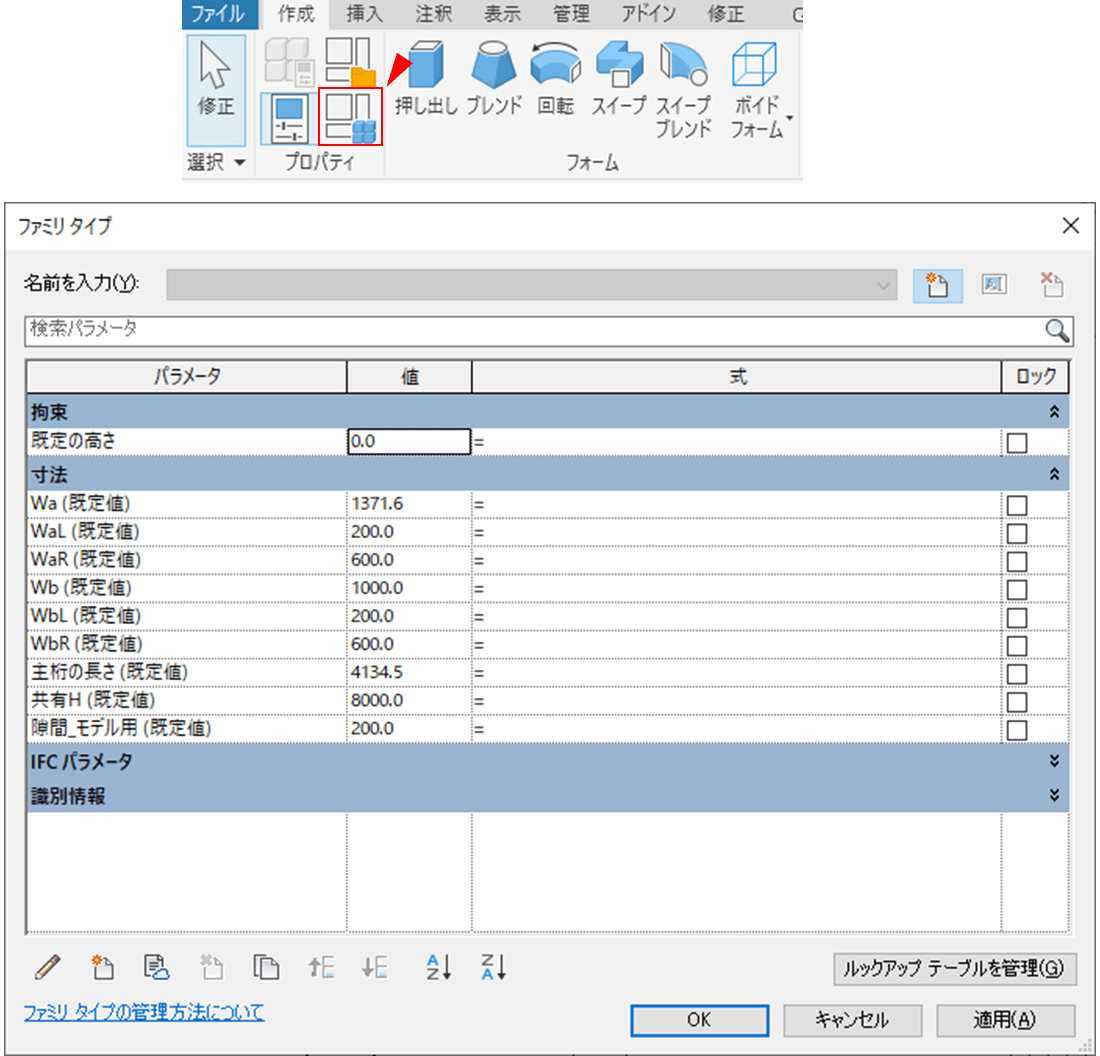

ファミリタイプ作成画面を開きます。

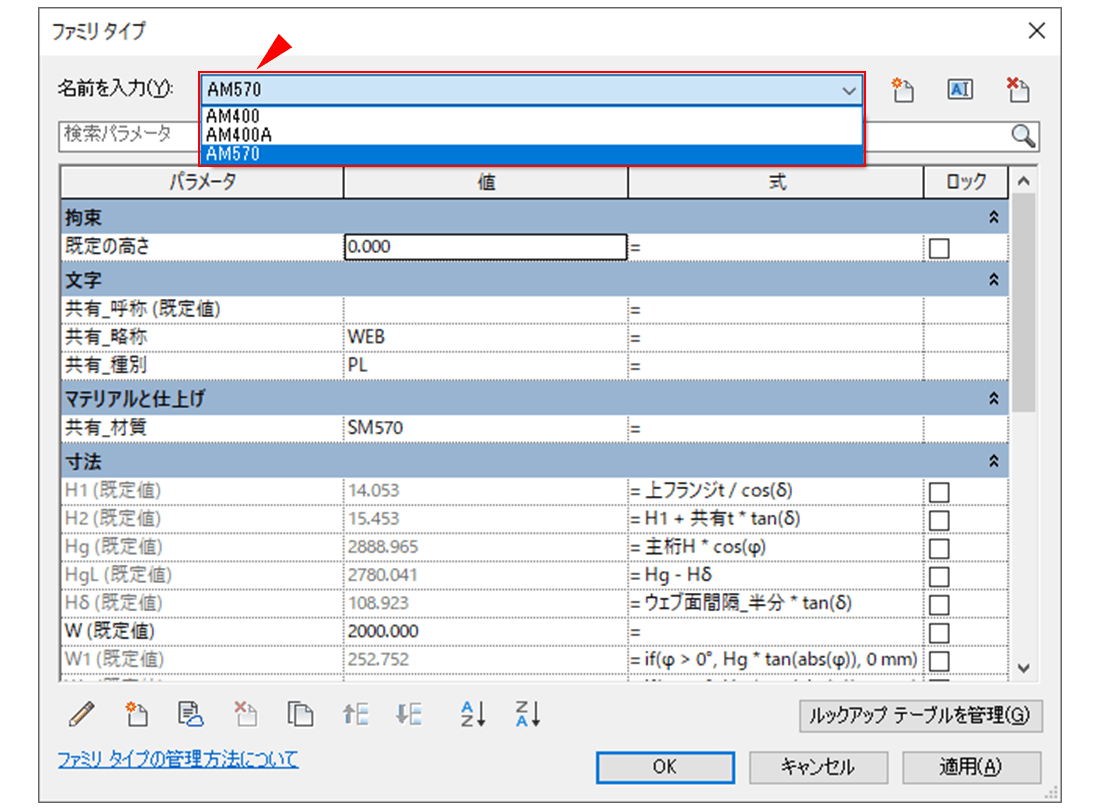

タイプの設定

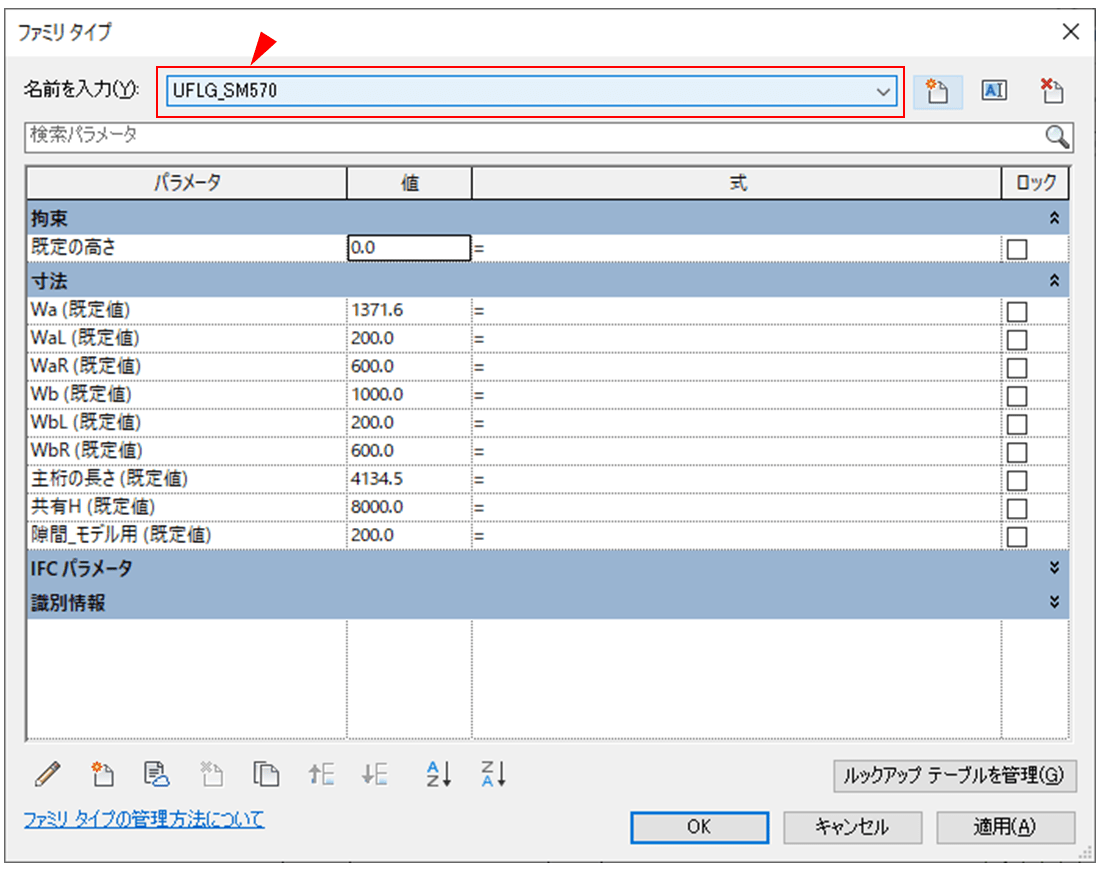

上フランジと下フランジは、ファミリタイプで選択できるようにします。材質も同様です。まずは、SM570の上フランジを作ります。タイプ名称は、UFLG_SM570とします。

共有パラメータの設定

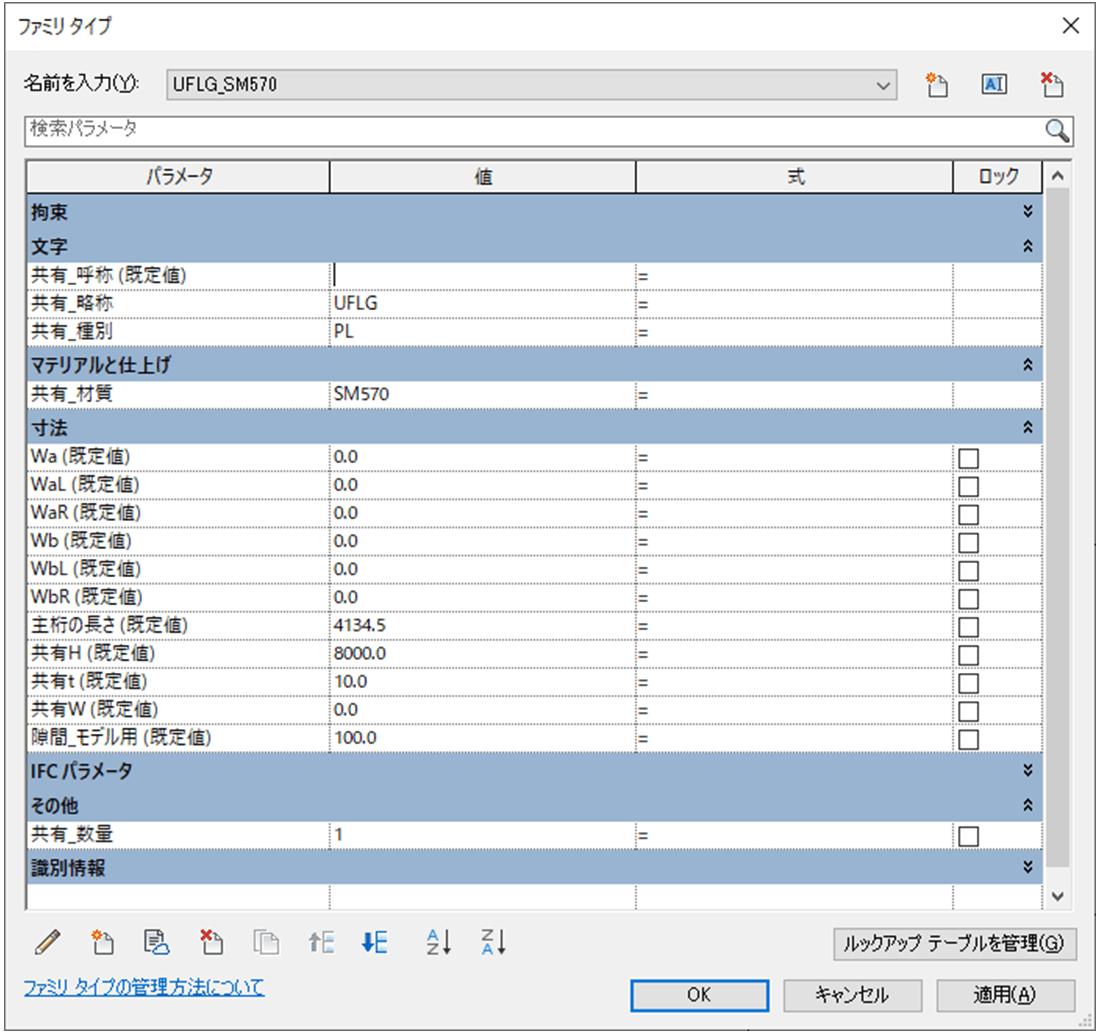

こちらで設定した共有パラメータを呼び出して、パラメータ化します。パラメータグループ、種別(タイプ or インスタンス)と値は、下表の内容で設定します。なお、共有Hは、既に作成済みのため、下表に含めていません(寸法線作成時に作りました)。

| 名前 | パラメータグループ | タイプ/インスタンス | 値 |

|---|---|---|---|

| 共有_呼称 | 文字 | インスタンス | 空欄 |

| 共有_材質 | マテリアルと仕上げ | タイプ | SM570 |

| 共有_種別 | 文字 | タイプ | PL |

| 共有_数量 | その他 | タイプ | 1 |

| 共有_略称 | 文字 | タイプ | UFLG |

| 共有t | 寸法 | インスタンス | 10 |

| 共有W | 寸法 | インスタンス | 0 |

寸法パラメータの設定

次に、下表の内容で寸法パラメータを追加します。

| 名前 | 専門分野 | データタイプ | パラメータ グループ | タイプ/ インスタンス | 値 |

|---|---|---|---|---|---|

| tモデル用 | 一般 | 長さ | 寸法 | インスタンス | 0 |

| δ | 一般 | 角度 | 寸法 | インスタンス | 0 |

| θa | 一般 | 角度 | 寸法 | インスタンス | 0 |

| θb | 一般 | 角度 | 寸法 | インスタンス | 0 |

| φ | 一般 | 角度 | 寸法 | インスタンス | 0 |

| はみ出し | 一般 | 角度 | 寸法 | インスタンス | 0 |

| フランジH_水平 | 一般 | 長さ | 寸法 | インスタンス | 0 |

| 主桁W | 一般 | 長さ | 寸法 | インスタンス | 2500 |

| 隙間 | 一般 | 長さ | 寸法 | インスタンス | 10 |

寸法パラメータのうち、以下に示すものは、値を直接入力するものです。それぞれどこの寸法を示すかは、こちら(形状変化の説明)でご確認ください。

- δ

- θa

- θb

- φ

- はみ出し

- 主桁W

- 主桁の長さ

- 共有t

- 隙間

一方、以下に示すものは、数式を与え値を導くものです。ここからは、数式の設定と解説をしていきます。

- tモデル用

- Wa

- WaL

- WaR

- Wb

- WbL

- WbR

- フランジH_水平

- 共有H

- 共有W

- 隙間_モデル用

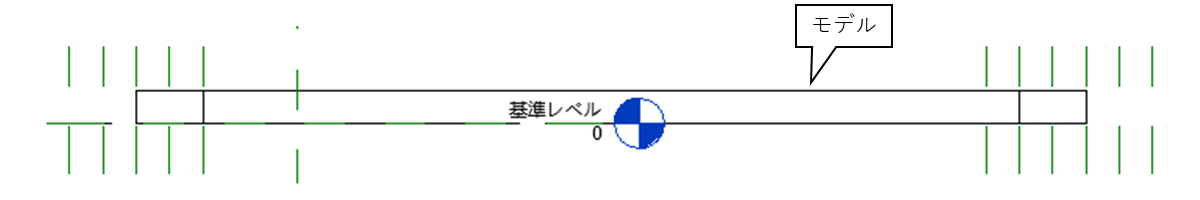

- tモデル用の数式

-

フランジの厚さを定義しているのは共有tなので、このパラメータは不要ではないか、そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。立面図:正面で現在のモデルを確認してみましょう。すると、基準レベルの上にモデルがあることが分かります。

これが何を示すかというと、共有tの値を増やすとモデルが上に伸びてしまう、ということです。今回、上フランジは内逃げ、下フランジは外逃げとしています。そのため、共有tの値を増やすと基準レベルの下にモデルを伸ばすようにしたいです。現在、モデルの正負方向を矢印で示すと下図になっています。このことから、下に伸ばすには負の値を与えれば良いことが分かります。

tモデル用はそのための数値です。式欄に”-共有t”と入力をすることで、共有tの負の値が設定できます。

- WaとWbと共有W

-

既に説明済みですので、こちらをご覧ください。

実際の式は下図です。

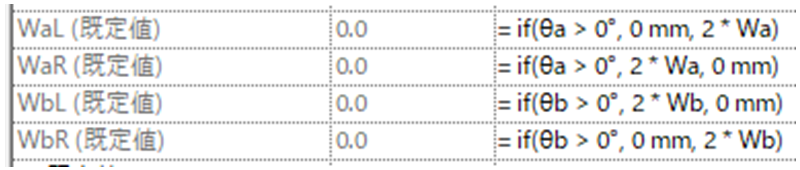

- WaL/WaR と WbL/WbR

-

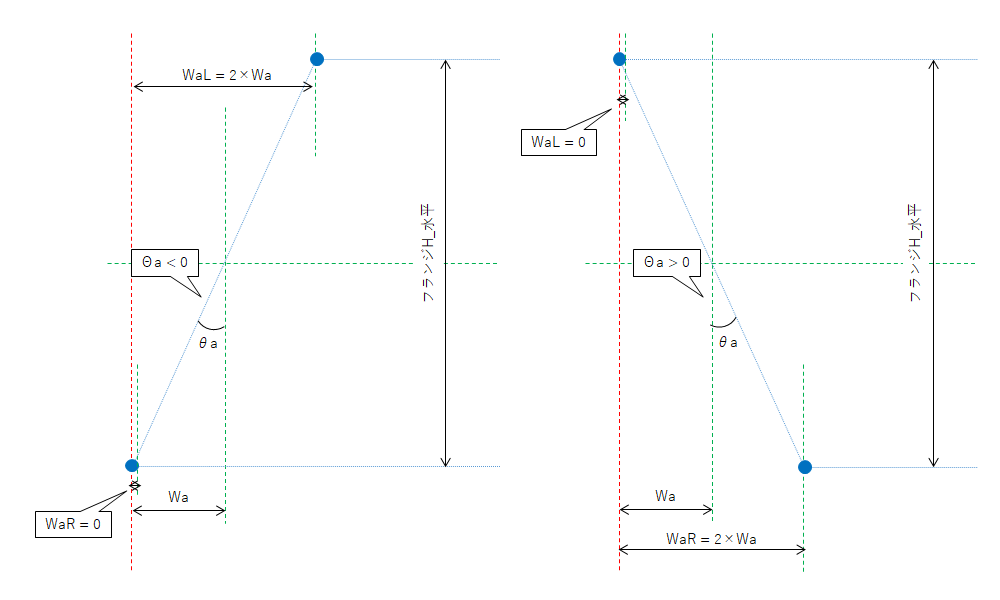

これらは、下図のようにθの正負で大きさが変わります。

これを整理すると下表となります。

θ > 0 θ < 0 WaL 0 2×Wa WaR 2×Wa 0 WbL 2×Wb 0 WbR 0 2×Wb よって、次の数式を設定すれば良いです。

- WaL

-

if(θa>0, 0, 2*Wa)

- WaR

-

if(θa>0, 2*Wa, 0)

- WbL

-

if(θb>0, 2*Wb, 0)

- WbR

-

if(θb>0, 0, 2*Wb)

-

なお、Revitに上記数式を入れると、単位が自動で入力されます。

- フランジH_水平と共有H

-

解説はこちらをご覧ください。

入力内容は下図です。

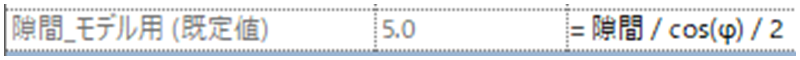

- 隙間_モデル用

-

まず、隙間の定義を再確認します。隙間は、主桁間の水平寸法としています。フランジファミリは、主桁が傾いた面を基準に作成しているため、隙間の値は、隙間÷cosφになります。

フランジファミリの隙間_モデル用パラメータには、中心からオフセットする量だけ与えれば良いため、隙間_モデル用の式は以下になります。

隙間_モデル用 = 隙間÷cosφ÷2

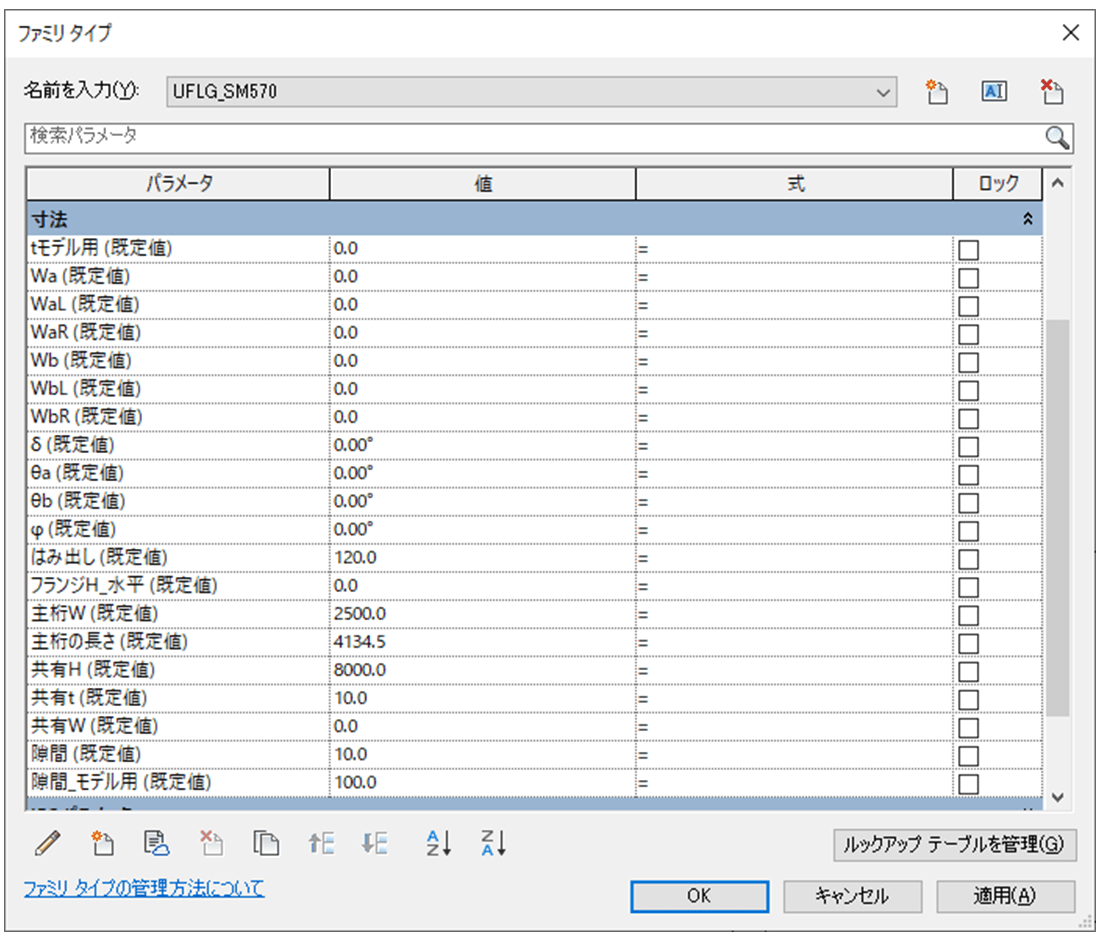

数式入力後の寸法パラメータ

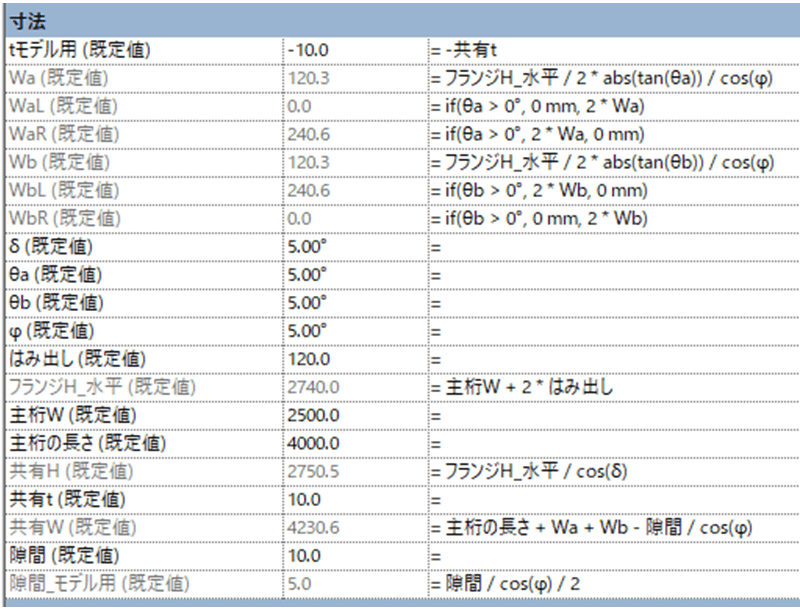

すべての数式を入れた寸法パラメータは下図になります。主桁の長さは4000mm、角度(δ, θa, θb, φ)はすべて5度を入力しました。各パラメータの値を見比べ、計算結果が間違っていないかも確認してみてください。

モデルとパラメータの関連付け

これが最後の作業です。作成したモデルとパラメータの関連付けを行います。

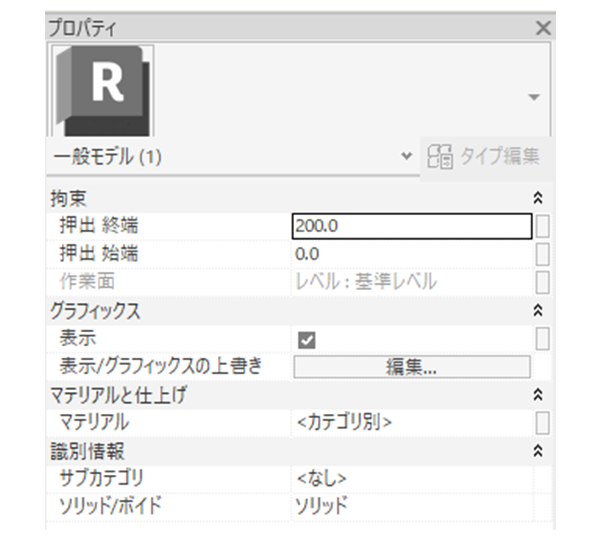

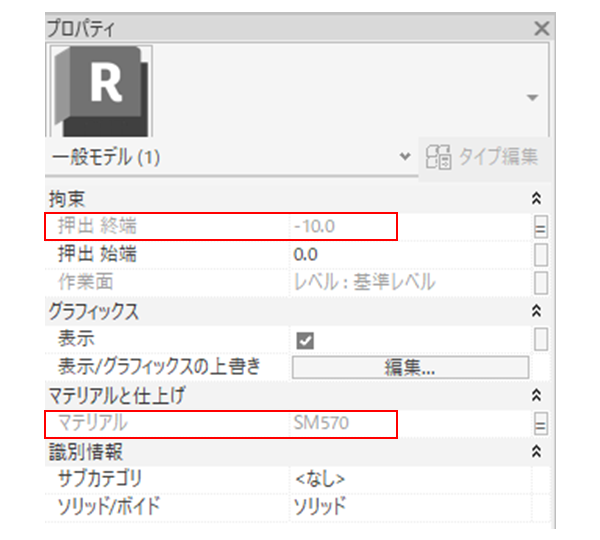

最初は、モデルの厚さを設定します。モデルを選択すると、下図のプロパティが表示されます。

ここで、押出 終端を”tモデル用”と関連付けます。次は、マテリアルです。”共有_材質”と関連付けます。プロパティが下図のようになれば、上フランジファミリの完成です。

下フランジ

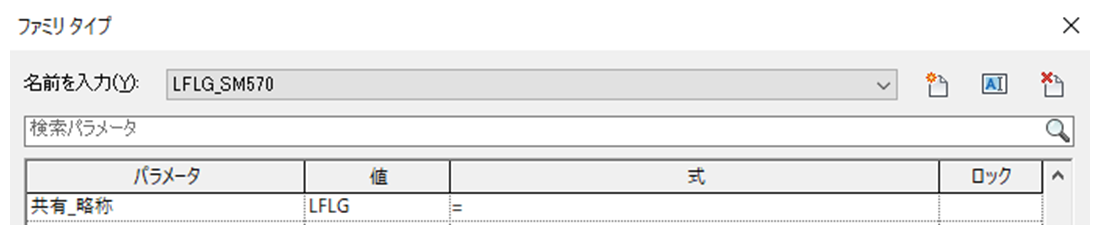

下フランジ用のタイプを追加します。名前は、LFLG_SM570とし、タイプを追加してください。変更するパラメータは、共有_略称のみです。値は、LFLGとします。

最後に

ようやく一つ目のファミリを解説できました。

ファミリは、3次元空間で変形しますが、変形用のパラメータは2次元で考えれば良いです。検討する面(2次元空間)をどこに設定するかがポイントになります。このコツは、何個もファミリを作って学ぶのが手っ取り早いと思います。絶対的な正解というのはない(どの面を基準にしても、正しい寸法・角度を設定すれば問題ありません)ため、自分がイメージしやすい形でファミリを作成するのが良いかもしれません。

次回は、ウェブファミリを解説予定です。少し間が空くかもしれません。

コメント(承認後に表示されます。メールアドレスは表示されません)