鋼箱桁自動作成の解説、第1回目です。初回のテーマは、設計論理です。

RevitでBIM/CIM設計を行うにあたっては、設計論理の策定がもっとも重要な作業になります。なぜなら、この設計論理に基づいてファミリやDynamoを作成するためです。今回は、設計論理とは何か、鋼箱桁の自動作成はどのような設計論理に基づいて実施したのか、などを解説します。

取り組み事例はこちらをご覧ください。

設計論理とは

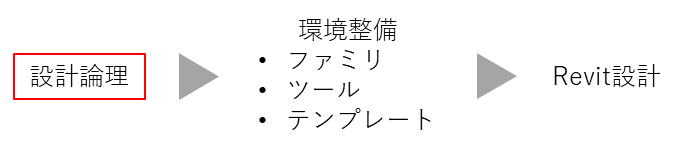

Revitで設計を行うためには、環境整備が必要です。環境整備とは、ファミリやファミリ配置ツール、テンプレートの作成等を意味します。

環境整備は、しっかりとした思想・論理に基づき行う必要があります。思想・論理が変わると、ファミリ等はすべて作り直しになってしまうからです。

SBOでは、この思想・論理のことを”設計論理”と呼んでいます。

環境整備を行うためには、どのようなことを整理し設計論理を定めないといけないのでしょうか。順を追って考えてみましょう。

設計論理の検討項目

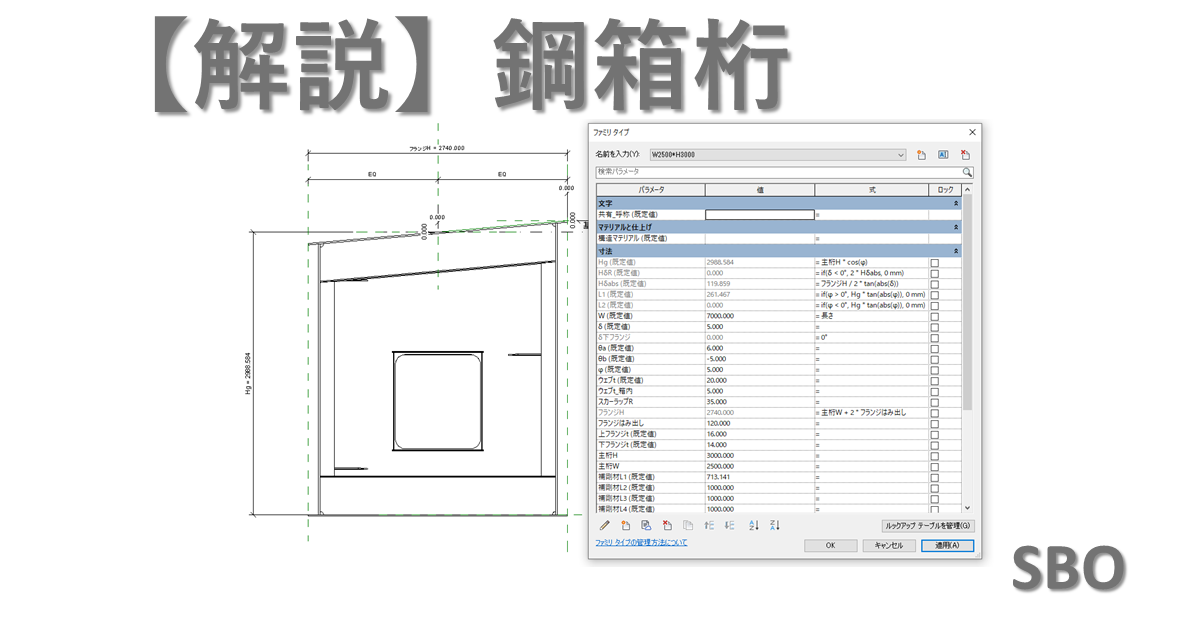

Revitで設計を行う場合、まずは設計目的に適したファミリを作成する必要があります。

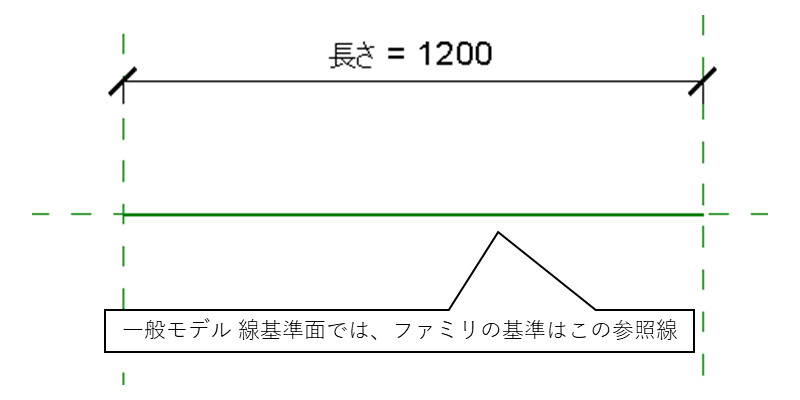

ファミリを作成する際、最初に決めることは何でしょうか。それは、ファミリの基準です。ファミリの基準には点・線・面等があります。ファミリの基準により、ファミリ作成用のテンプレートが変わります。

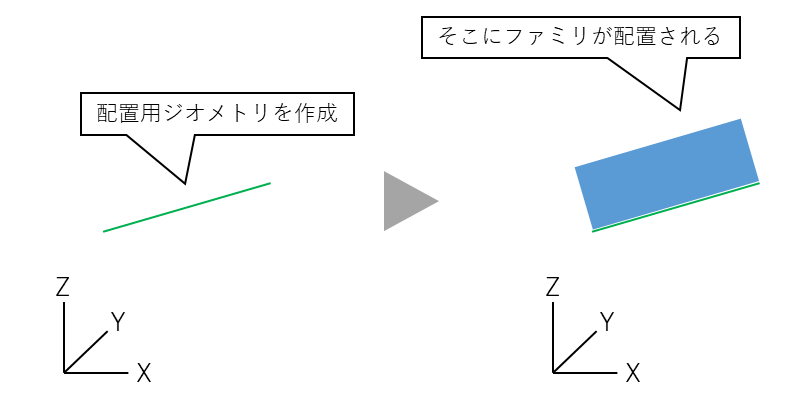

次に、ファミリ配置位置を示す配置用ジオメトリ(点・線・面等)の作成方法を定める必要があります。ここで作成したジオメトリを使用し、ファミリを配置します。道路・鉄道の場合、中心線と設計要素(設計者が定める径間値等)からこのジオメトリを作成します。

効率的な設計を行うためには、ファミリ形状をパラメータで制御する論理を検討する必要があります。いったんプロジェクト上に配置したファミリを加工(ボイド等でカット)する設計手法は、極力避けるべきです。

加えて、パラメータ値の取得方法も検討する必要があります。ファミリを適切な形状に変形させるためには、様々な箇所の長さ・角度等が必要になります。道路・軌道中心線をベースとして、3D空間上のどこの値を取得するかの整理が必要です。

ファミリのネスト構成も設計の効率化に大きな影響を及ぼします。もっとも効率的なネスト構成を確立するのは、なかなか骨が折れる作業だと思います。

ここまでの内容で、適切にファミリを配置し、形状を定めることができるようになります。つまり、3Dモデルが作成可能になる、ということです。次は何をすべきでしょうか。

それは、3Dモデルの活用方法検討です。たとえば、数量集計や2D図面作成を適切に行うには、ファミリ自体に様々な細工をしておく必要があります。3Dモデルを活用したい場合は、基本的に、それを考慮してファミリを作りこんでおく必要があります。

以上のように、環境整備を行うためには様々な検討する必要があり、まとめると下表になります。これらは、相互に影響しあうため、上から順に検討していけば良い、というものではありません。互いの影響を見定めつつ、試行錯誤を繰り返し、内容を決めていく必要があります。

この作業により定めたものが設計論理です。

| 番号 | 設計論理検討項目 |

|---|---|

| 1 | ファミリの基準 |

| 2 | 配置用ジオメトリの作成方法 |

| 3 | ファミリの形状変化論理 |

| 4 | パラメータ値の取得方法 |

| 5 | ファミリのネスト構成 |

| 6 | 3Dモデルの活用方法 |

鋼箱桁自動作成の設計論理

これから鋼箱桁自動作成の設計論理を解説しますが、注意事項があります。

ごあいさつでも申し上げましたが、私たち土木設計者ではありません。また、本取り組みでは、作業簡略化のためにあえて誤った方法にしている箇所もあります。よって、これからお示しする内容そのままでは、本当の設計はできません。

私たちがここでご紹介したいのは、RevitでBIM/CIM設計を行うための正しい方法ではなく、Revitでどんなことができるか、そのためにどのような作業が必要になるか、などです。

このことをご了承ください。

3Dモデルの活用方法【検討項目6】

先ほどお示しした検討項目の順番とは異なりますが、まずは今回想定した3Dモデルの活用方法について説明します。

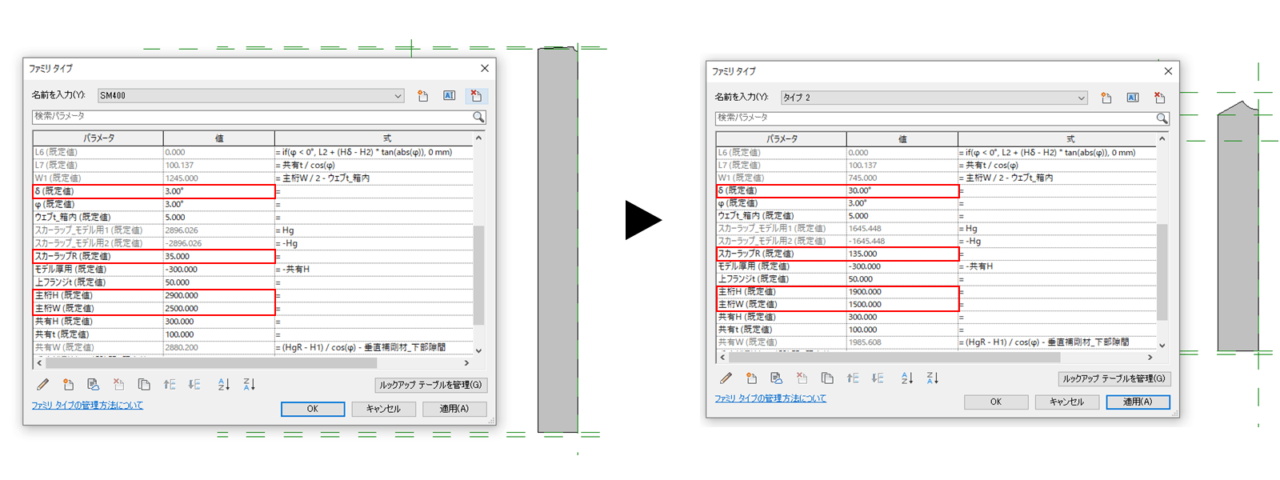

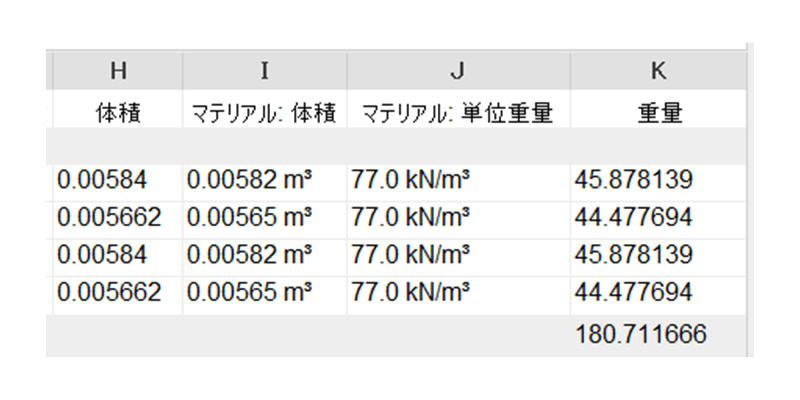

今回は、3Dモデルからの自動数量集計に対応するようにしています。設計の実態にあうように、部材ごとの数量集計を行います。

ファミリのネスト構成【検討項目5】

次にネスト構成です。

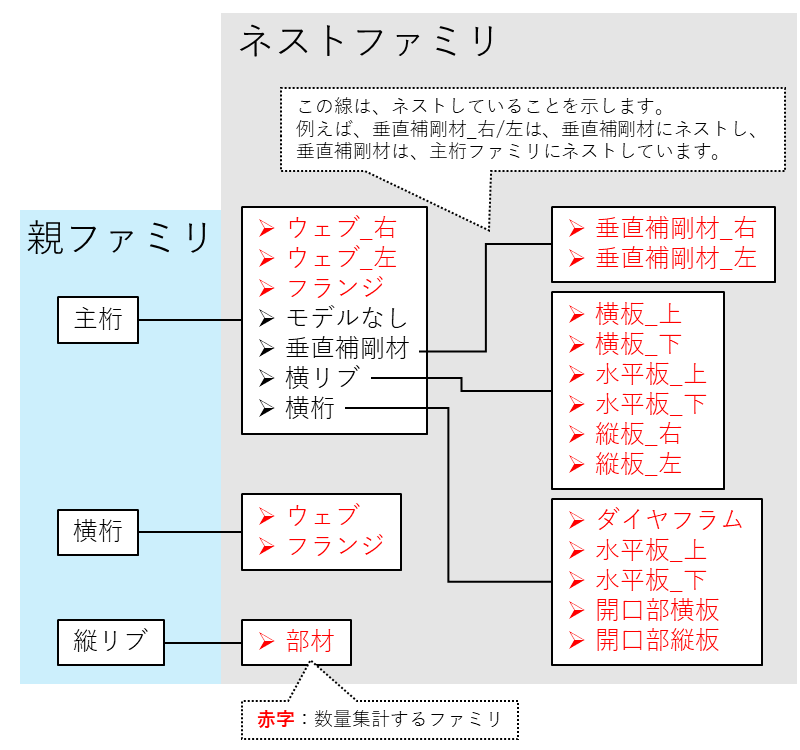

今回、親ファミリ(Dynamoで配置するファミリ)は、主桁・横桁・縦リブの3つに集約します。ただし、部材ごとの数量集計を行うため、ウェブ・フランジ等の部材ごとにファミリを作成します。結果として、ネスト構成は下図のようになります。

土木設計では、各ファミリの位置を定めるのに手間がかかる、ということを考慮すると、極力ネストした方が良いのかな、と思っています。ただし、ネストする場合は、親ファミリのパラメータでネストファミリを正しい位置に配置できる、というのが絶対条件になります。

一切ネストしないことも可能ですが、その場合、全ファミリの配置論理をDynamoで処理する必要があります(ファミリを手動で配置することは考えていません)。

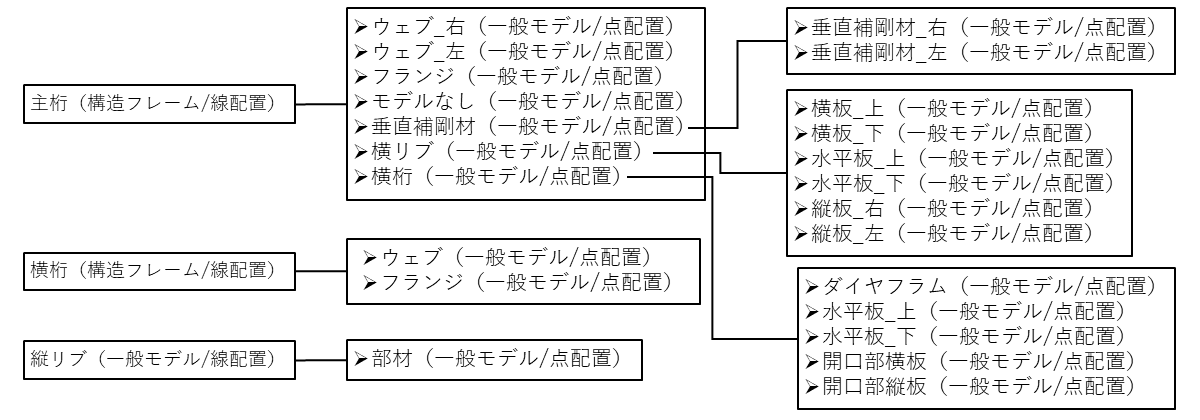

ファミリの基準【検討項目1】

ファミリの基準は下図としています。

配置用ジオメトリの作成方法等【検討項目2, 3, 4】

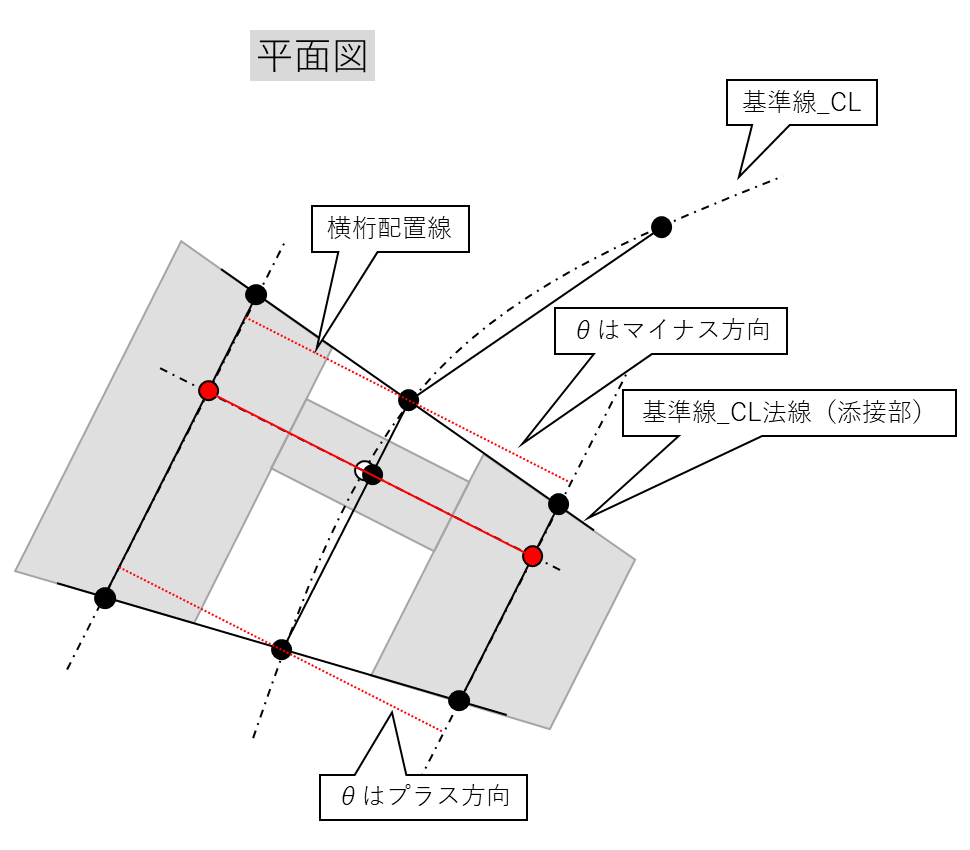

今回、親ファミリはすべて線配置としています。そのため、親ファミリを配置するには、配置位置を示す”線”が必要です。これから、その線の位置を求める考え方を説明します。合わせて、ファミリの形状変化論理とパラメータ値の取得方法も説明します。

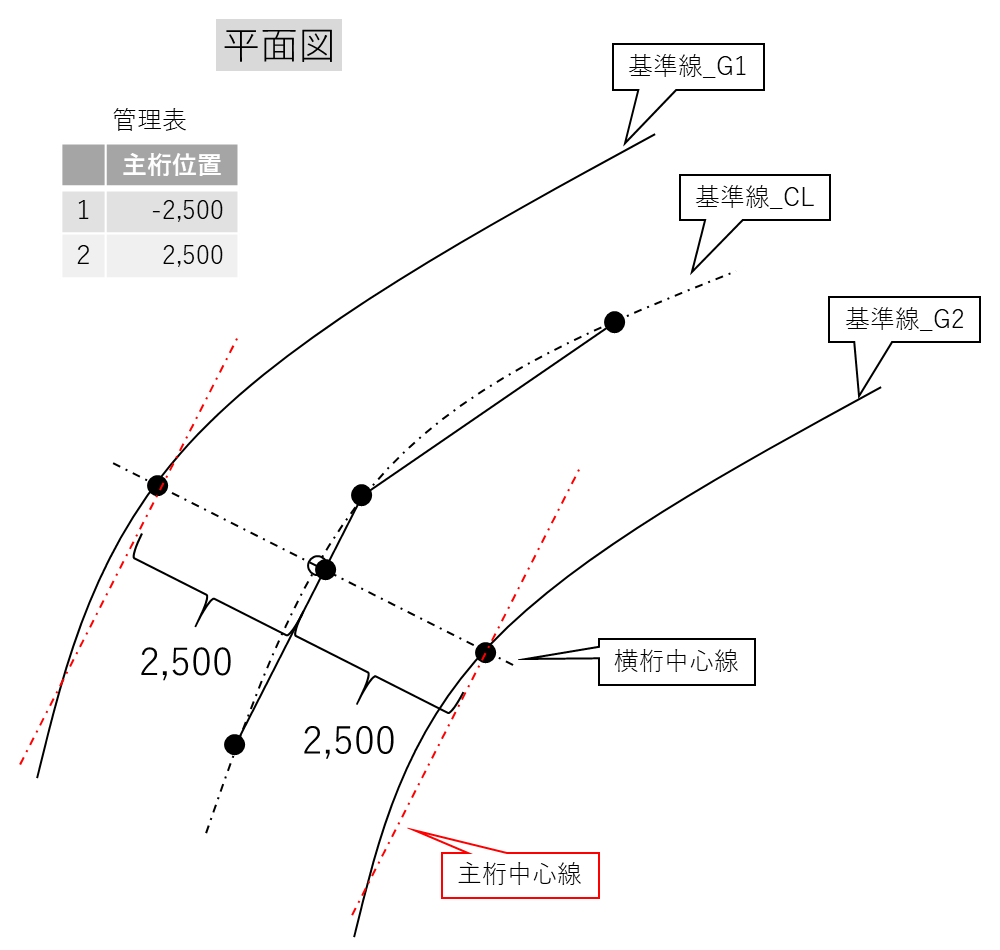

(1)中心線の配置

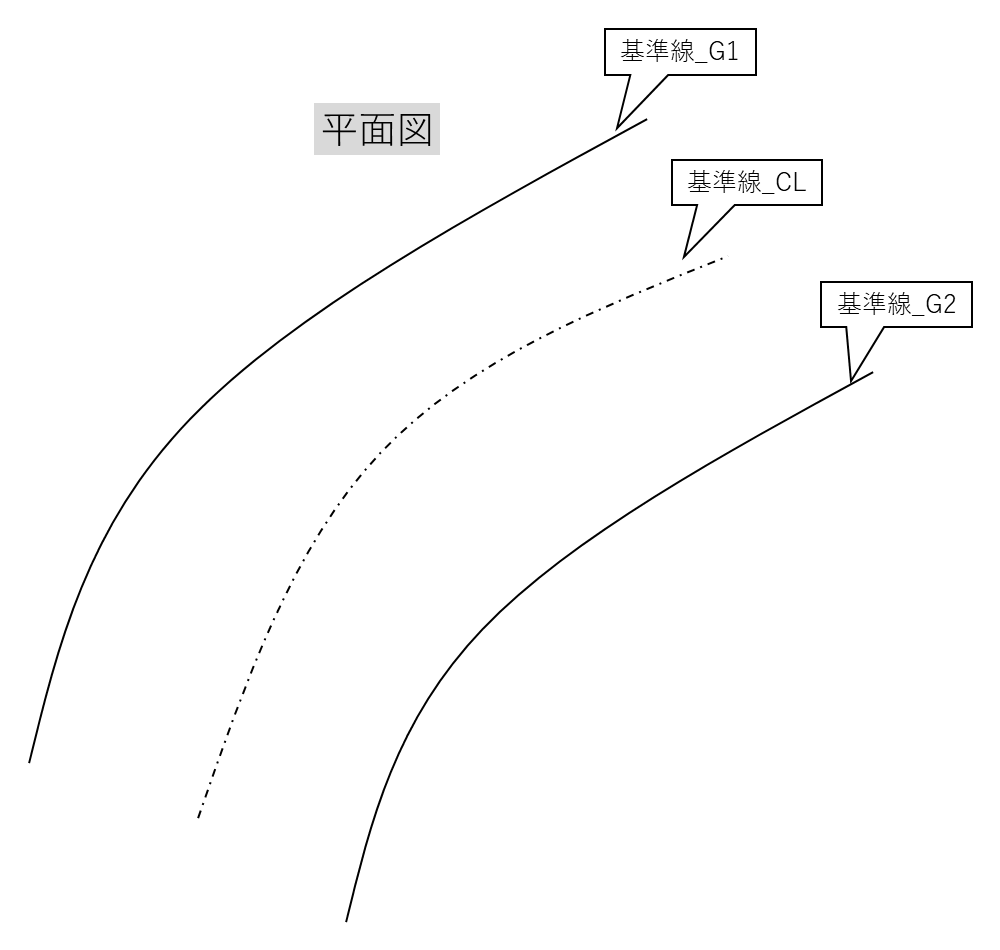

まず最初に設計の基準となる中心線をRevitに配置します。今回は、下図のように3本の基準線(基準線_CL、基準線_G1、基準線_G2)を用意することにしました。

ほとんどの要素は、基準線_CLを基準とします。左右の基準線_G1/G2は、桁の横断方向傾き角の取得のみに使用します。この詳細は、後述します。

なお、今回示すのは設計論理のみです。中心線の配置方法等は別の記事で解説します。

(2)添接点の取得

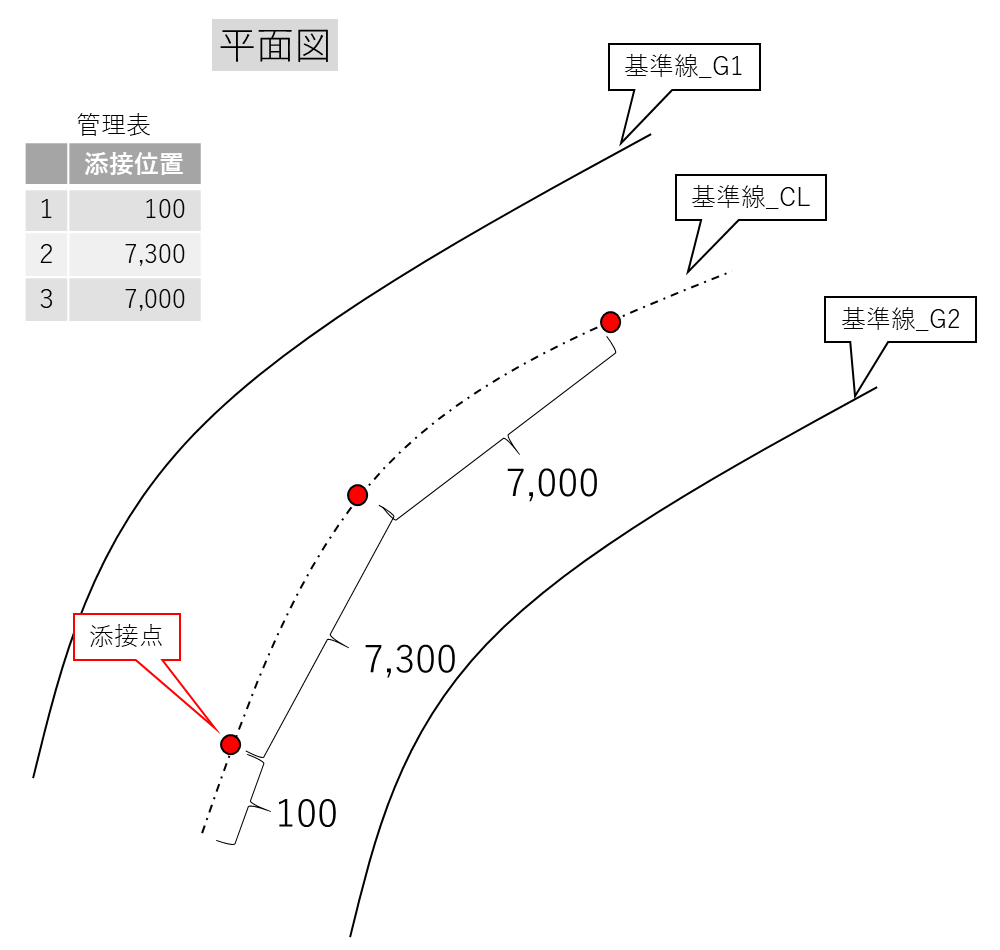

基準線_CL上の添接位置を求めます。

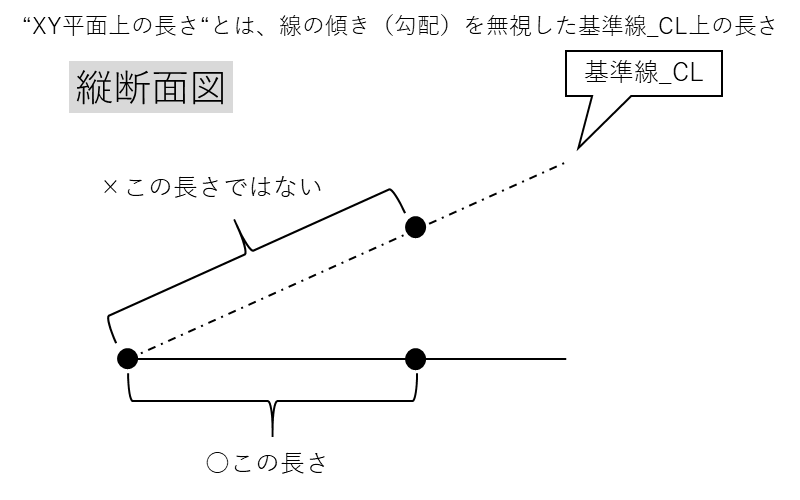

添接の位置は、設計者が管理表(Excel)に入力します。この数値は、中心線始端または各添接からの長さを示します。また、基準線_CLのXY平面上の長さです。

この長さから得られる位置に点(添接点)を作成します。

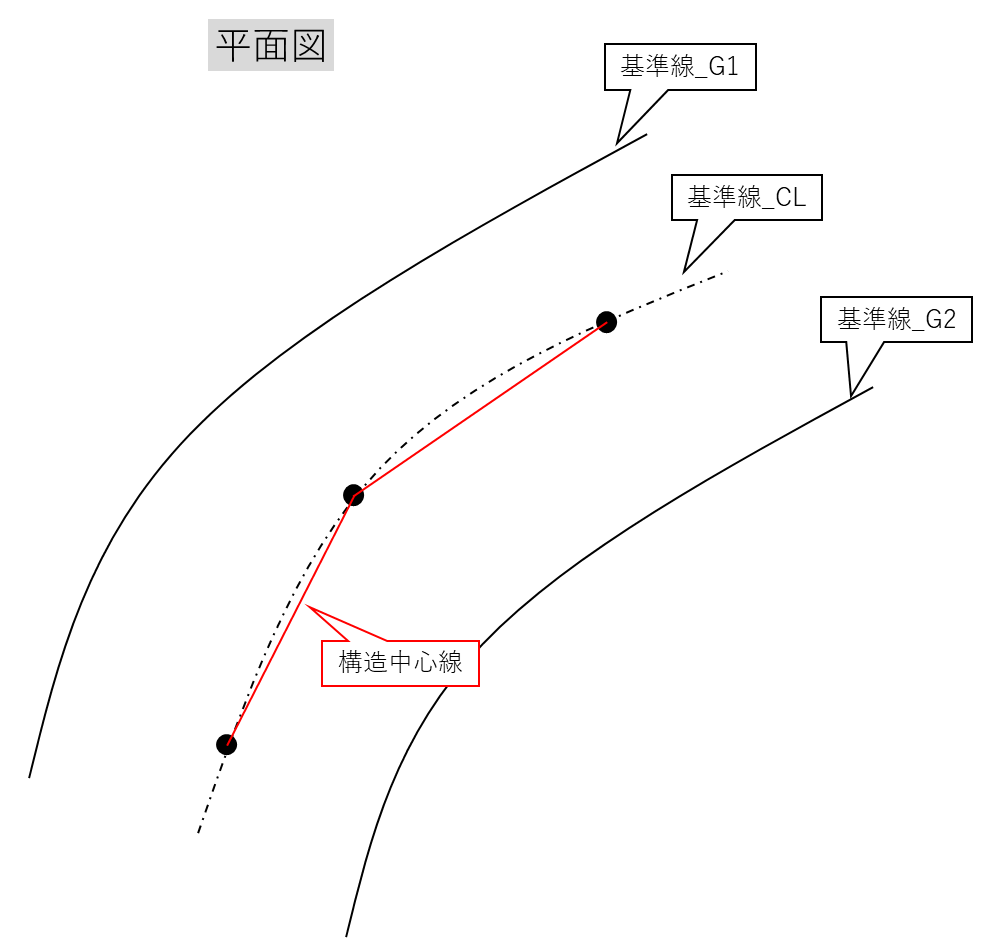

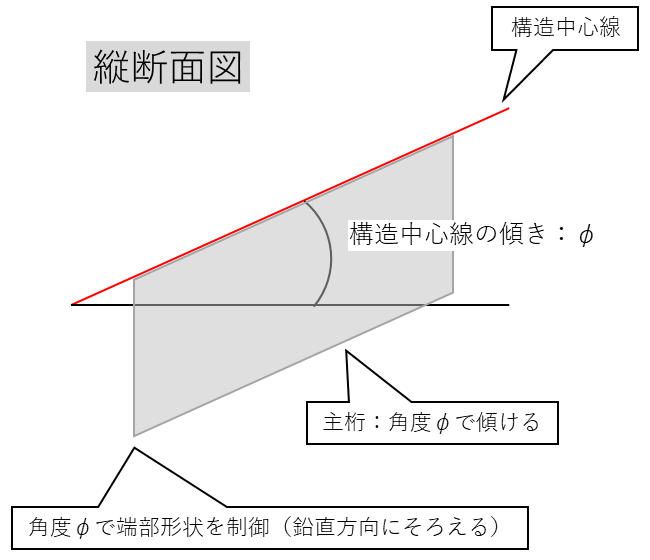

(3)構造中心線の作成

各添接点を線で結び、構造中心線とします。合わせて、構造中心線の縦断方向の傾き角(φ)を取得します。なお、角度は、反時計回りを正とします。

構造中心線は、主桁の向きを示します。また、主桁は角度φで傾け、端部形状を変形させます。

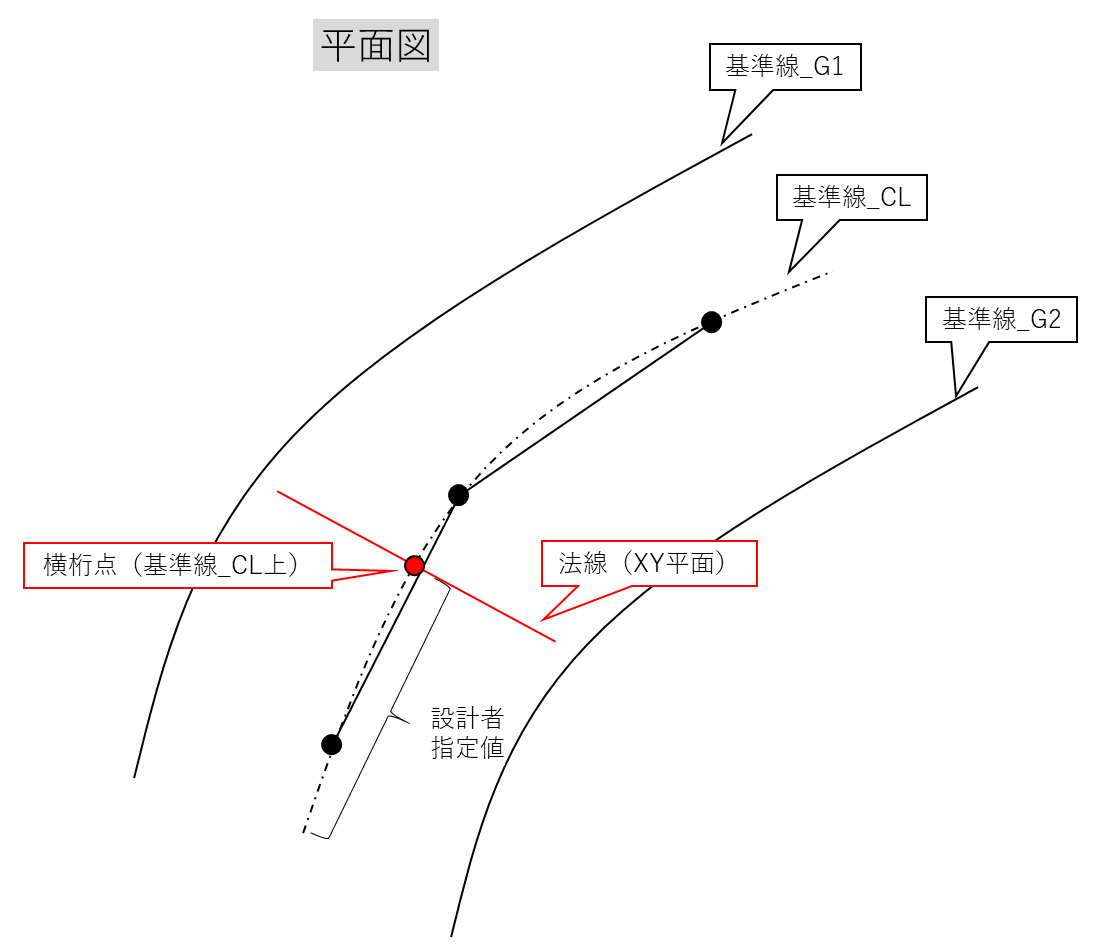

(4)基準線_CL上の横桁点と法線の作成

設計者が横桁位置を示す数値を管理表(Excel)に入力します。この数値は、添接点と同様に、中心線始端または各横桁からの長さであり、基準線_CLのXY平面上の長さとします。

この長さから、基準線_CL上に点を取得します(=基準線_CL上の横桁点)。そして、この点位置における基準線_CLの法線を作成します。

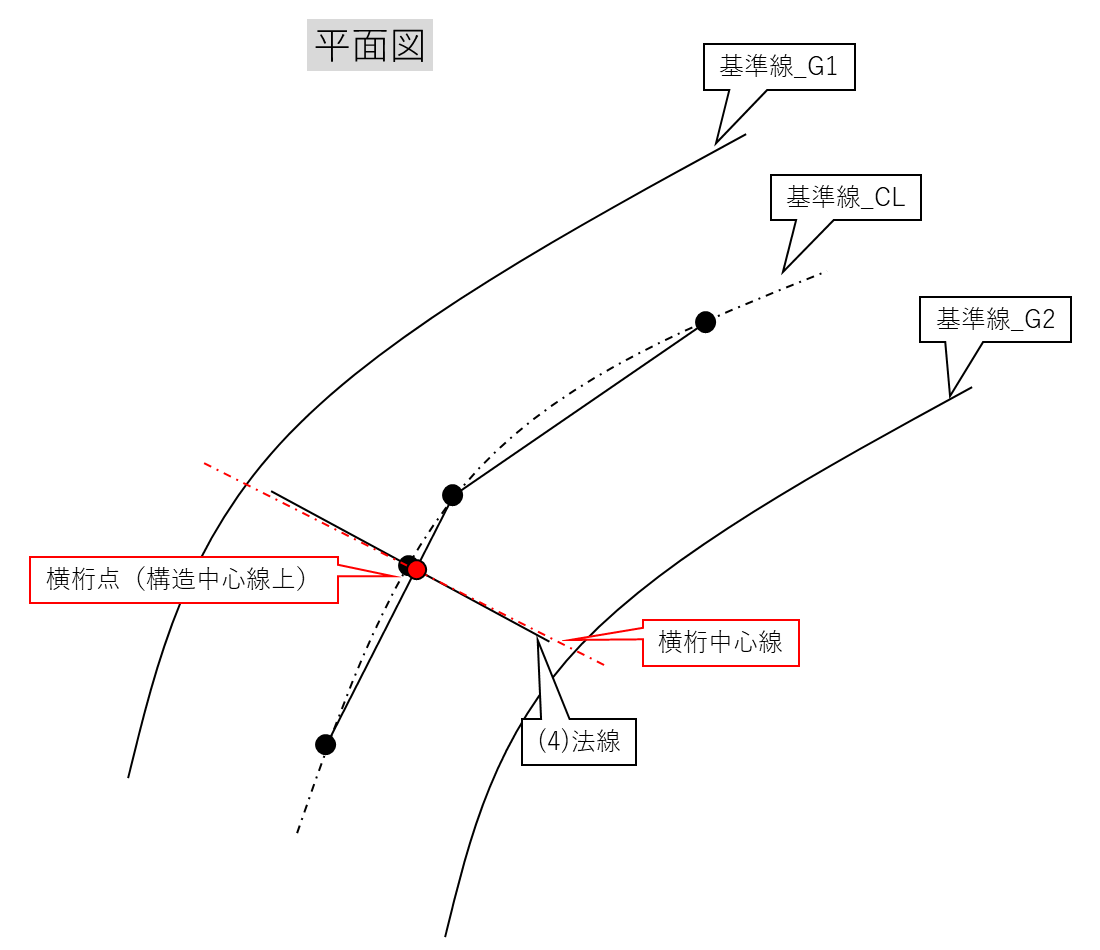

(5)横桁中心線の作成

横桁中心線を作成しますが、今回は、横桁中心線は構造中心線と直交する、という前提にしました。

構造中心線と(4)で作成した法線の交点を取得し、これを構造中心線上の横桁点とします。

次に、この交点位置における構造中心線の法線を作成し、これを横桁中心線とします。横桁はこの線上に配置することになります。

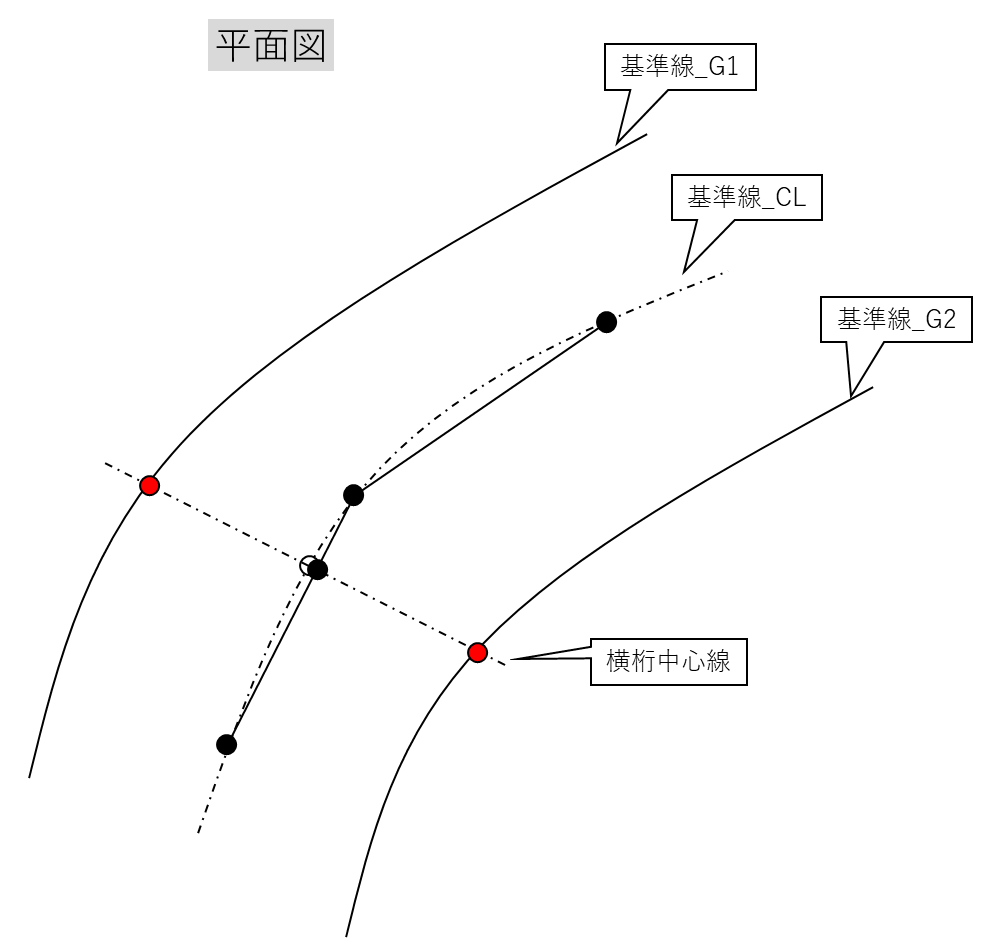

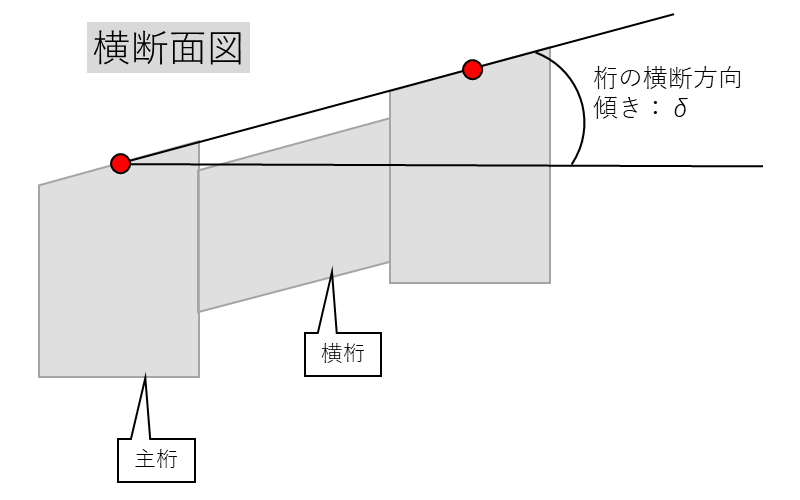

(6)桁の横断方向傾き角の取得

次は、横桁を傾ける角度を取得します。これは、左右の基準線_G1/G2と横桁中心線を使用し取得します。

まず、左右の基準線_G1/G2と横桁中心線の交点を取得します。この交点間に直線を作成し、この角度を桁の横断方向傾き(δ)とします。

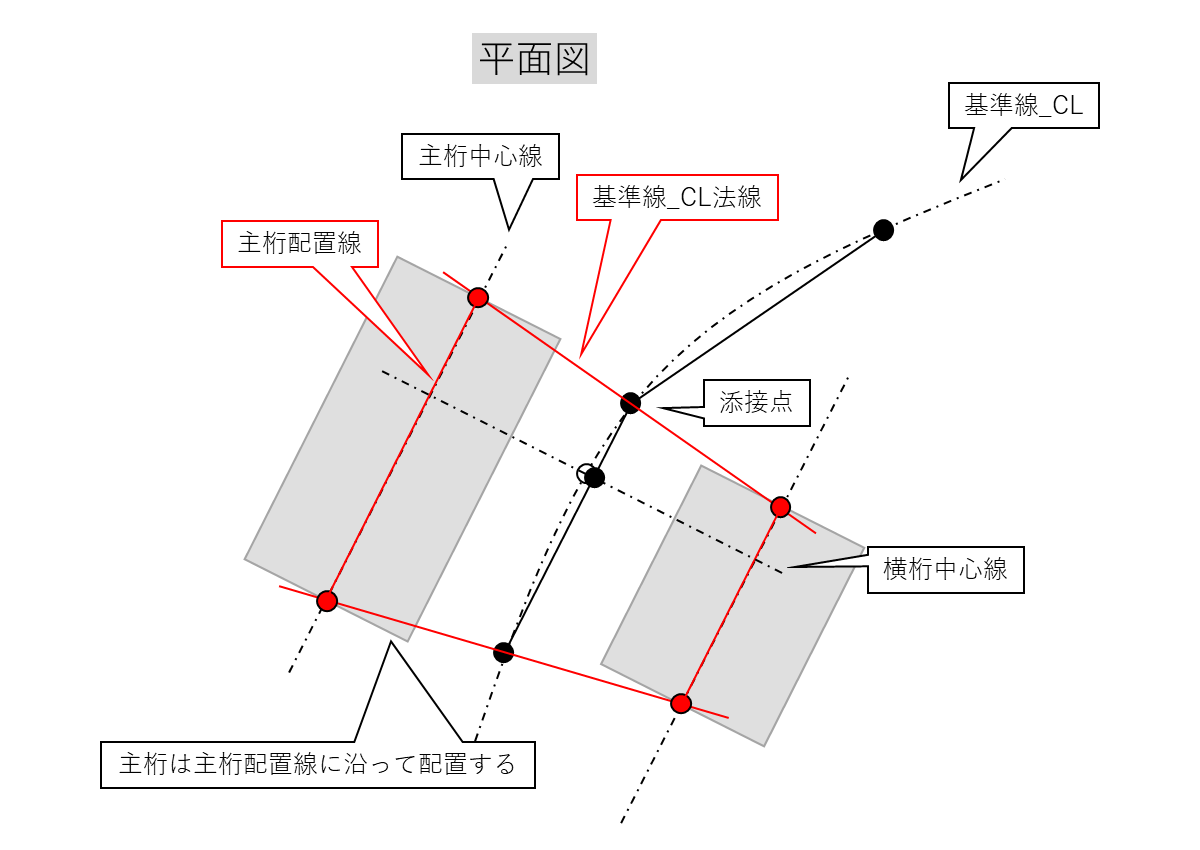

(7)主桁中心線の作成

横桁の次は、主桁を配置する中心線を作成します。

まず、設計者が、構造中心線と左右の主桁中心線の離隔値を指定します(右方向はプラス、左方向はマイナスとします)。

構造中心線を離隔値分オフセットします。オフセット量は、XY平面の値とし、高さは桁の横断方向傾きδにより求めます。オフセット後の線を主桁中心線とします。

(8)主桁配置線の作成

主桁中心線から、主桁ファミリを配置するための線を作成します。

(2)で作成した添接点位置に基準線_CLの法線を作成します。

この法線と主桁中心線の交点を取得します。この交点を直線で結んだ線を主桁配置線とします。

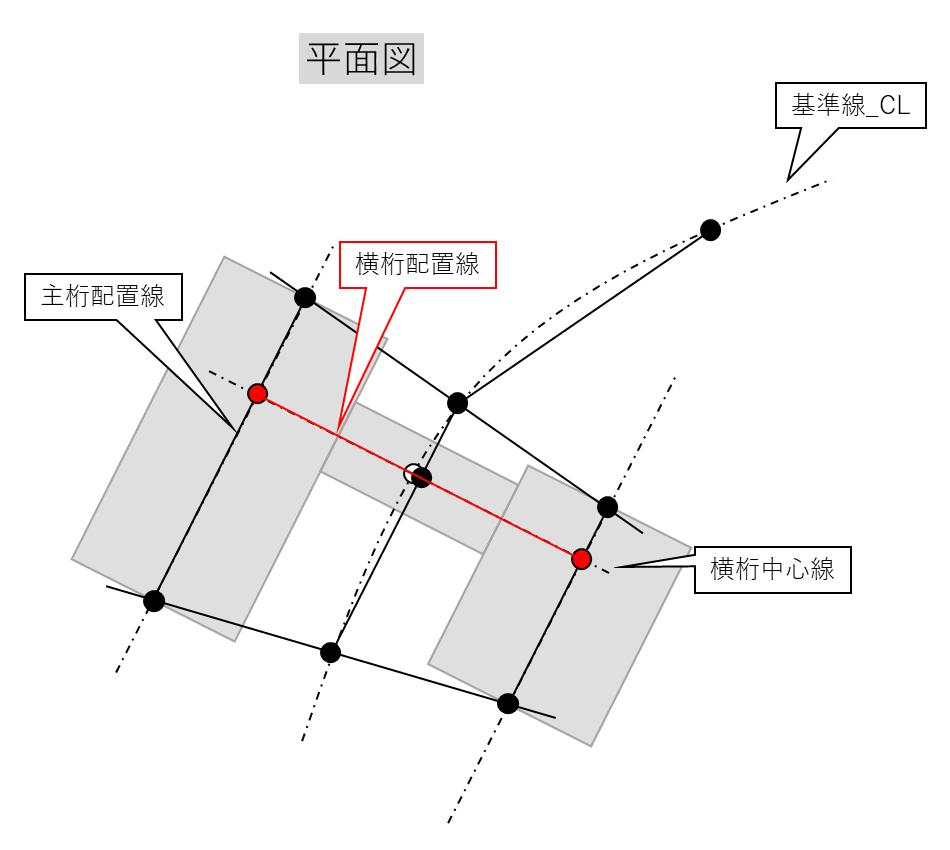

(9)横桁配置線の作成

今度は、横桁ファミリを配置するための線を作成します。

横桁中心線と主桁配置線の交点を取得します。この交点を結んだ線を横桁配置線とします。

(10)主桁端部の角度を取得

主桁の端部形状を適切に変化させるための角度を取得します。

(8)で作成した基準線_CL法線(添接部)と横桁配置線間の角度θを取得します。

この角度θで主桁端部の形状を制御します。なお、角度の正負は、横桁配置線を基準として反時計回りを”正”としています。

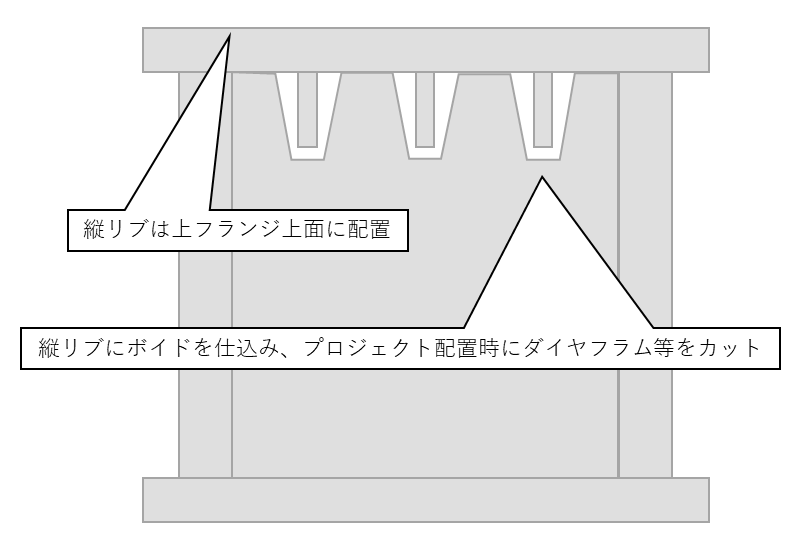

(11)縦リブ配置面の取得

縦リブは、主桁ファミリにネストしていません。

この理由は、縦リブファミリでダイヤフラム等を切り欠くためです。主桁ファミリに縦リブとダイヤフラムをネストすると、これができません。

縦リブは、主桁ファミリ内の上フランジ上面に配置します。配置用の線は、主桁ファミリと同じものを使用します。

以上で配置用ジオメトリの作成等は終わりです。

最後に

今回は、鋼箱桁自動作成の設計論理を説明しました。

こうしました、という内容がほとんどなので、あまり面白味はなかったと思います。ただし、今後解説するファミリ等は、すべてここで示した内容に基づき作成しています。今後は、適宜ここの内容を振り返りながら説明します。

次回は、3本の中心線(基準線_CL/G1/G2)の配置方法を解説する予定です。

コメント(承認後に表示されます。メールアドレスは表示されません)